非物质文化遗产是中华民族传统文化的瑰宝,承载着历史的记忆和民族的精神,当传统非遗遇上新时代青年会碰撞出什么样的火花?今天一起看南阳师范学院学子与非遗文化的碰撞。

一方烙铁,千年传承

是什么样的机缘巧合让王圻文和河南非遗相遇呢?南阳师范学院新闻与传播学院播音与主持艺术专业的王圻文来自福建厦门,但她一直对河南非遗有着浓厚的兴趣,当她通过视频看到烫红的铁钎子只需在木板上轻轻画上几笔,便能勾勒出一幅幅灵动的画面时,更想跃跃欲试,于是王圻文满怀期待地走进了南阳烙画厂,开启这场非遗探索之旅。

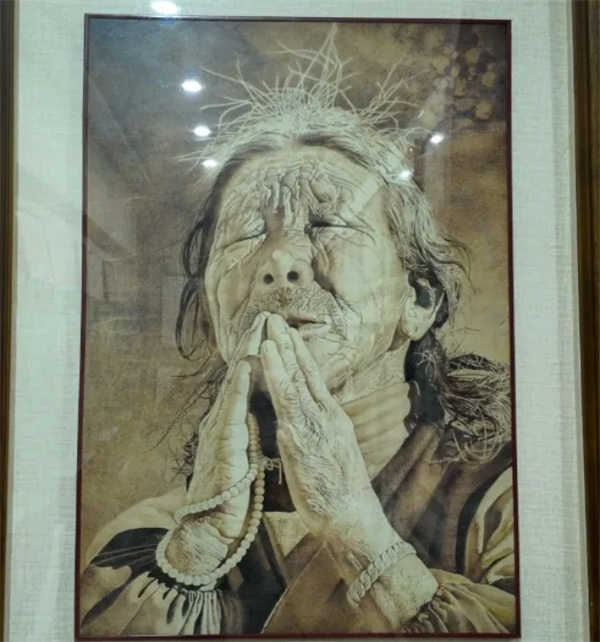

南阳烙画,又称烙花、烫画,是一种源自中国河南省南阳市的传统工艺美术。它利用烙铁在木板、纸张、丝绸等材料上通过高温烙烫,形成深浅不一的褐色图案,具有独特的艺术效果,起源于西汉时期,距今已有2000多年历史。烙画最初是民间艺人在木板上烙烫简单图案用于日常生活装饰,随着时间的推移,烙画技艺逐渐发展,成为一种独立的艺术形式。

古艺新绎,灼见未来

采访过非遗传承人之后,王圻文对于南阳烙画又有了新的认知。“这几年烙画厂里年轻人越来越多,现如今更是将AI绘图、3D打印建模等技术融入创作流程”。南阳烙画这门古老的艺术在科技的推动下正焕发出新的生机,从传统的火烙到现代的电烙,科技的演变不仅改变了烙画的创作方式,也为非遗传承开辟了新的路径。

薪火相传,青春烙艺

而经过亲身实践,不禁让王圻文萌生了一个新想法,大家常说非遗不能高高挂起,而是要走进我们的生活。于是,亲自体验不妨是一种好的方式。

王圻文想让更多人通过烙画的有趣激发对于它的探索欲和求知欲,所以她想出了“走进非遗,探索未知,亲触历史”这一系列节目,例如南阳许阿瞿汉画主题播客《刻在石头上的世界》,以及走近非遗第二期视频《南阳玉雕:指尖上的传奇》。希望通过自媒体视频和播客,让年轻人们看到更多角度有趣丰富的河南非遗。

除此之外,王圻文不仅利用短视频传播在抖音、快手等平台通过vlog形式展现非遗技艺、故事和文化背景,以短小精悍的内容吸引年轻观众。也利用社交媒体推广,在小红书、微信公众号等平台发布图文、视频,讲述非遗故事,并结合热点话题或挑战活动与线下非遗工坊合作,推出“非遗探店打卡活动”。还利用有声读物传播在有声读物app上创建非遗栏目,将短视频内容同步转化成有声读物,然后通过人物专访、播客以及非遗小故事等形式扩大传播影响力。

南阳烙画这门承载着千年历史文化的古老技艺,正与充满活力的年轻一代发生着奇妙的碰撞。这种碰撞不仅是传统与潮流的交融,更是非遗传承与创新发展的契机,年轻人天马行空的想象力和创造力为南阳烙画注入了新的活力,创作出许多令人耳目一新的作品,相信在年轻人的积极参与下,南阳烙画这门古老的艺术必将焕发出新的生机与活力,走向更加广阔的舞台。

火墨流韵,艺传四方

“‘别让非遗高高挂起,要让非遗切实走入我们的生活’这句话一直深深影响着我。如何让非遗接地气儿一直是作为传媒学子的我所不断探索的,在这个快节奏的时代,年轻人们变得越来越心浮气躁,而让大家看进去感兴趣就成了最大的难题,于是我开始尝试用新媒体形式,希望用短平快模式让大家看到非遗的另一面”王圻文说。

王圻文

我是一个在非遗与现代传媒之间奔跑的“笨拙追光者”。我希望有一天,当年轻人提起“非遗”时,想到的不再是“博物馆打卡任务”,而是“那个有趣的播客更新了吗”“那个探店非遗vlog有续集了吗”。作为传媒学子,我始终将自己定义为“非遗的翻译者”与“文化的摆渡人”。这条路或许漫长,但每一份创意落地、每一次观众反馈,都在提醒我:非遗从不缺少生命力,缺的只是被看见的方式。而我,愿永远做那个点燃火花的人。

在河南,还有许多像王圻文这样的年轻人正以各自独特的方式传承着非遗文化,他们既是非遗的传承者也是文化的传播者,用青春的力量让古老的非遗在新时代绽放光芒。

河南省高校网络教育名师白月工作室

河南省高校网络教育名师白月工作室,2023年6月由省委教育工委、省教育厅审批成立,是依托党委宣传部官方全媒体矩阵、校团委新媒体矩阵、5个大学生社团累计参与学生达1500余人。整合了新闻与传播学院编导教研室与播音教研室的专业骨干力量,通过机制创新,制度建设,平台打造,技术赋能,汇集校院两级网络思政骨干力量,广泛深入开展理论宣讲、热点阐释、精品创作、典型选树、网络评论、舆情监测等工作,搭建了沟通互动无障碍、信息反馈有声音的全网通渠道,契合大学生思维活跃的特点,达到了传播正能量、化解负能量的作用。

工作室结合学科交叉人才优势、突出专业实践特色、整合网络新媒体资源持续打造更多网络精品,以网络育人实效的高质量提升,为推动宣传思想文化工作的高质量发展贡献力量。

首页

首页