为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,落实习近平总书记重要指示和全国宣传思想文化工作会议精神,用社会主义核心价值观铸魂育人,引导广大青少年学生在学思践悟中坚定理想信念、在奋发有为中践行初心使命,以实际行动积极投身新时代、奋进新征程,省委教育工委、省教育厅在2025年寒假期间开展“青力青为 豫见未来”主题思政教育实践活动。

发现科技力量、感受时代变迁,畅想家乡未来、书写青春篇章。河南学子在寒假期间积极参与活动,围绕“了解掌握新技术”“推介家乡美食美景”“打卡家乡地标建筑”“本土优秀传统文化”等主题,在新浪微博平台参与#青力青为豫见未来#话题讨论,书写自己的实践故事。

下面,和河南大学学子一起“豫”见风华,智创未来。

“豫”见地标,触摸历史

在华夏大地中部,有座被岁月温柔抚摸的城市——洛阳。它是厚重史书,亦是悠扬古曲。踏入洛阳,龙门石窟的佛像历经风雨,神圣依旧;夜幕下应天门灯火辉煌,尽显雄浑壮丽;春日牡丹争奇斗艳,花香四溢。洛阳既有历史的厚重,又有生活的温情;既有古老的韵味,又有现代的活力。它在岁月长河中熠熠生辉,等待着更多人揭开它的神秘面纱。

——河南大学学生陶思烨

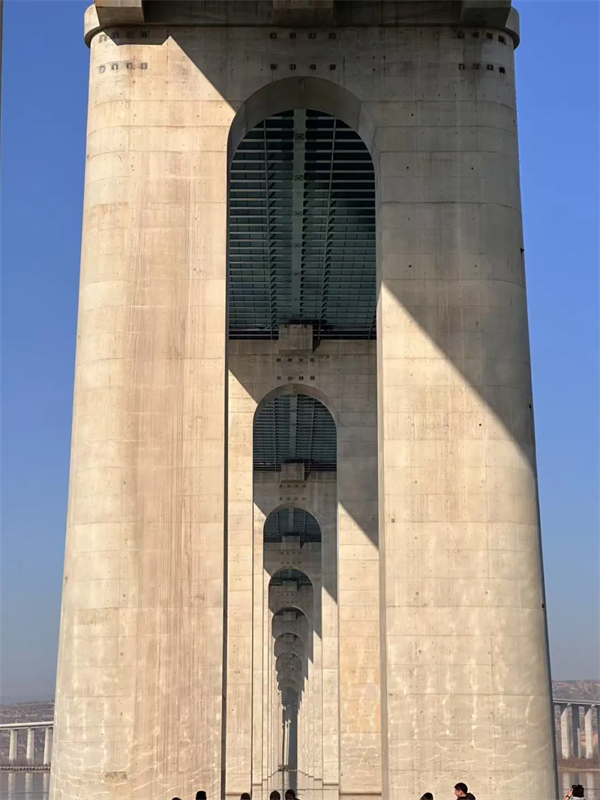

我的家乡三门峡位于河南省西部,黄河中游,以壮丽的自然景观、深厚的历史文化闻名。

三门峡黄河大桥,是一座钢铁与水泥铸就的交通要道,当天气好的时候,柔和的光线轻轻抚过大桥的每一寸钢铁架构。桥体横跨河南、山西两个省,滔滔黄河水在夕阳的映照下,闪烁着无数细碎的金光,波光粼粼,宛如一条金色丝带的蜿蜒向远方,水面上倒映着大桥雄伟的身姿,虚实相映,美不胜收。

——河南大学学生 李晨曦

民俗传统,“豫”韵悠长

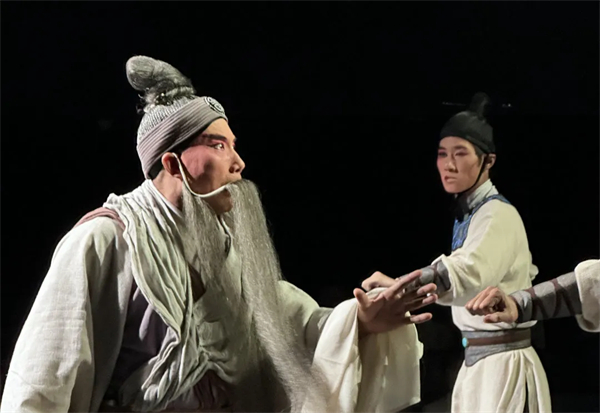

以前总觉得传统戏曲离我们年轻人很远,但这次现场体验完全改变了我的想法。演员们一登场,那身行头就惊艳到我——绣着金线的戏服在灯光下闪闪发亮,头饰上的珠子随着动作轻轻晃动......演员们以精湛的唱念做打功夫,演绎着一个个生动的故事。豫剧的唱腔铿锵大气、韵味醇厚,既有激昂高亢的激情,又有细腻婉转的柔情,让人陶醉其中。

——河南大学学生 赵泱锐

在河南,过年蒸馒头不仅仅是一种习俗,更代表着一种家的味道。每到腊月,家家户户都会开始忙碌起来,准备蒸上一大锅白胖胖的馒头,寓意着来年的日子蒸蒸日上、团团圆圆。

蒸馒头的过程也是一家人团聚的时刻,大家围坐在一起,和面、揉面、发酵、上锅,每一个步骤都充满了欢声笑语。蒸好的馒头香气四溢,咬一口,软糯香甜,仿佛把一整年的幸福都吃进了肚子里。

——河南大学学生 王翌聪

志愿服务,“豫”有担当

常人可能认为,自闭症儿童在言语与社交上会遭遇重重障碍,世界对他们而言似乎更加孤寂与复杂。然而,在与他们相处的每一刻,我能感受到那份未被尘嚣污染的纯真,以及他们内心深处对理解、关爱的渴望。他们的每一个细微动作、每一次眼神交流,都是无声的语言,讲述着他们不为人知的故事。

通过参与志愿活动,我不仅学会了如何为他们提供实际的帮助,更重要的是,这些孩子教会了我,真正的沟通不仅仅是言语的交流,更是心灵的触碰。我学会了倾听,学会了理解,更学会了如何用一颗温暖的心去拥抱这个世界,去传递爱与希望。

——河南大学学生 李笑妍

冬日暖阳洒落,红灯笼与红旗相映成趣。村民们热情高涨,挥舞鼓槌,鼓声如雷,似是从岁月深处传来的呐喊。我怀揣期待加入其中,双手紧握鼓槌,当槌落鼓面,那震动顺着手臂传至心底,心跳也随之共鸣。

在这浓厚的氛围里,我感受着传统的力量。这不仅是一场听觉盛宴,更是心灵触动。于实践中触摸乡土脉搏,于鼓韵中体悟河南魅力,我愿带着这份热忱,为弘扬河南文化、共筑美好未来贡献青春之力。

——河南大学学生 王宇轩

科技赋能,“豫”见新篇

寒假期间,我开启了人工智能生成(AIGC)技术的学习之旅,同时掌握了AlGC软件在文生图、图生视频方面的操作。

利用AIGC,我能突破传统创作中的诸多限制。我想要把传统文化与现代技术相结合,便精心构思了一个故事,依照主人公的成长脉络,生动展现了其从孩童时期便投身豫剧学习,一步步登上舞台,最终收获观众热烈掌声的全过程。

——河南大学学生 毋子怡

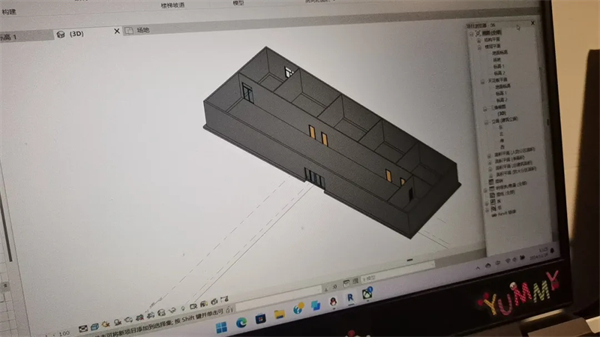

最初接触3D建模,是在抖音短视频上。发布者展示了用软件制作的精美模型,从逼真的动漫角色到炫酷的科幻场景,一下子就吸引了我。

于是,我迫不及待地开始自学。我从基础的几何图形搭建练起,在一次次的尝试和失败中,慢慢掌握了多边形建模的技巧。为了做出满意的模型,我常常对着电脑屏幕反复调整顶点、边和面的位置。

3D建模技术为我打开了创意表达的新大门。它不仅锻炼了我的空间思维和动手能力,还带我领略了新技术带来的无限魅力。

——河南大学学生 游佳琪

河南省高校网络教育名师马翠轩工作室

河南省高校网络教育名师马翠轩工作室,系2023年6月中共河南省委教育工委、河南省教育厅审批成立,依托于部校共建河南大学新闻与传播学院、省唯一国家级新闻与传播实验教学示范中心、省级教学科研平台河南省教育新媒体暨舆情研究中心开展工作,融入时代需要,服务地方发展,发挥学科优势,凸显专业特色,探索网络育人实效,赋能网络思政发展,弘扬传统文化,共建社会文明。

首页

首页