近日,2024年度全省高校思政课教学技能“大比武”和2024年度全省大中小学思政课一体化课程教学技能“大比武”评审结果公布,共评选出特等奖63个。思语特约稿特等奖获得者分享参加此次“大比武”的收获与感悟。

今天,一起来看毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论本科组4位特等奖获得者有哪些参赛感悟和收获。

郑州师范学院

马克思主义基本原理教研室主任张心遥

2024年度全省高校思政课教学技能“大比武”虽然已经结束,但回望一路走来的心路历程,我仍历历在目。下面简要谈一下我在备赛、参赛过程中的感悟与收获。

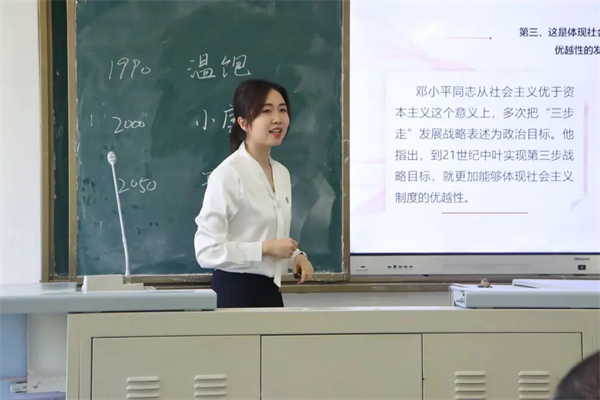

校内“大练兵”现场

第一,全盘把握,重在创新。由学情分析明确学生的“真问题”,进而确定教学重难点,贯穿于整个教学设计,呈现在教案与课件里,通过说课的方式将整体设计思路讲明白。而在这一盘大棋中,串联始终的就是“创新”二字。如何将学生的“真问题”用新颖的方式,恰到好处地设计转化为学生们听得懂、喜欢听、有所悟的教学内容讲透讲活,创新是重要的一环。

第二,团队齐心,其利断金。虽然我是以教师个人代表学校参加比赛,但是我的背后却融汇了集体的力量。我所在的学院第一时间为课程组建了赛课团队,集体磨课、实战演练、头脑风暴,团队上下拧成一股绳。整个备赛的过程,都使我感到“我不是一个人在战斗”,团队的力量不容小觑。

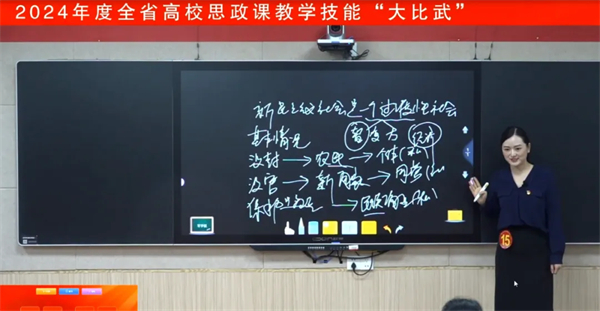

“大比武”现场

第三,赛在一时,功在平时。“大比武”现场,三尺讲台,一面黑板,回归最原始的教学。短短8分钟,考验的是思政课教师肚子里的“墨水”之深浅,是否拥有“信手拈来”的能力,而这皆在于日复一日的积累与历练。这使我深刻体会到,要想给学生一碗水,就应该有一潭水的真功夫、真知识、真水平。

华北水利水电大学

“概论”教研室副主任苏二龙

教学展示

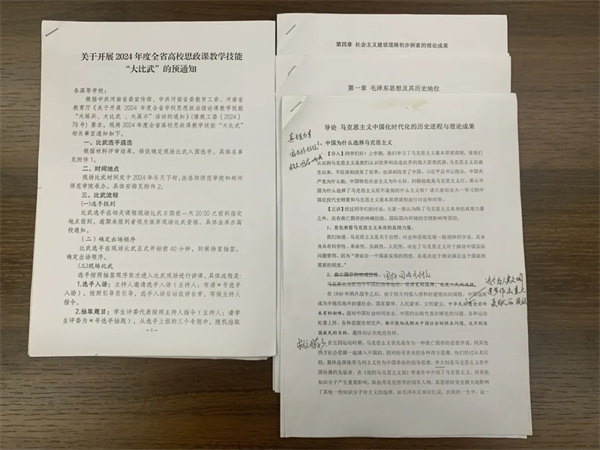

资料准备

2024年度全省高校思政课教学技能“大比武”无疑是一场教学的“真功夫”较量,不仅要学懂、悟透教材中知识结构体系的学理和哲理,更要灵活转化话语体系,把思政课立德树人的道理讲深、讲透、讲活。

首先,需要回归教材。知识结构体系的生成有赖于对教材的把握,尤其需要根据教育部课件、《教学要点及参考资料》等材料深化对教材内容的理解,实现知识育人。其次,需要回归真理性。思政课的本质是讲道理,需要在教材知识结构体系的基础上进一步把知识所蕴含的“真理”讲清,切实做到理论彻底,使学生掌握理论,实现真理育人。最后,需要回归学生。以问题为导向,通过话语体系转换将知识和理论嵌入思政课教学全过程,激活学生的现实关怀,实现价值育人。本次“大比武”活动为我重新审视思政课教学工作提供了机会,获益良多,进一步激发了我们朝着思政课“大先生”方向努力奋斗的内生动力。

河南体育学院

马克思主义学院教师赵星

作为一名青年教师,通过不断地参加比赛来磨砺自己的教学能力,是教学“进阶”的必修课。2024年度全省高校思政课教学技能“大比武”,无疑是一门最好的课。全省的思政课教师齐聚一堂,在赛场上有限的时间内,以最精炼、最生动的方式展示教学内容,专家评委、同行评委、学生评委同时打分,对本次授课学理性、创新性、实效性进行最真实的反馈,我怀着向往又忐忑的心情参加了这样高规格、高标准、高强度的比赛。在材料准备阶段,一遍又一遍地过教材、整理教学课件,力求将复杂的知识点以易于理解、吸引学生的方式呈现出来。材料入围后准备现场比赛,针对报送的三个专题进行了无数次的教学思路梳理与教学内容优化。在这个过程中,我不仅加深了对教学知识的理解和掌握,还学会了如何运用多样化的教学手段激发学生的兴趣,提高教学效果,对什么是“以赛促教”有了无比深刻的切身体会。

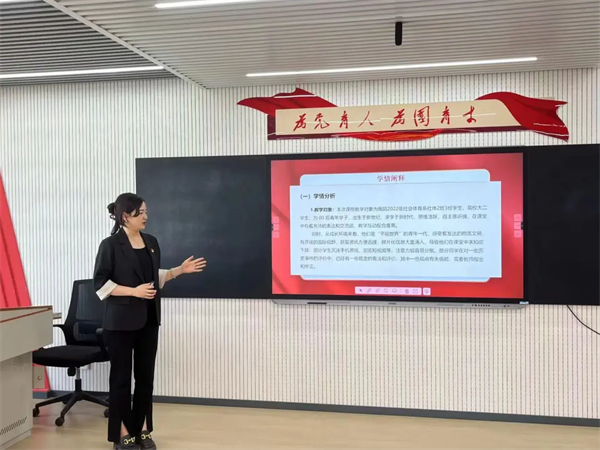

校级初赛现场

比赛候场

比赛直播现场

回顾整个参赛经历,我深感每一次的挑战都是成长的契机,每一次的磨砺都能让教学之路更加坚实宽广。这一段经历将会成为我教学生涯中宝贵的财富,激励我在未来的思政课教学道路上继续前行,不断追求卓越。

河南工业大学

马克思主义学院教师杜文平

很荣幸,我今年参加了全省高校思政课教学技能“大比武”。从初赛到决赛,历时近三个半月时间。备赛的过程确实十分辛苦,制作调查问卷、撰写教学设计、制作创新课件、设计创新教案、录制说课音频、而后层层比赛,层层选拔,身体和精神都承受着前所未有的压力和挑战。但是,于我个人而言,收获远远大于自己的付出。在整个备赛过程中,我们经过一轮又一轮磨课,河南工业大学马克思主义学院教学团队和名师工作室的各位领导和老师,在教学构思和设计、语言逻辑表述、板书设计、甚至在手势和站位方面,都给我们提出非常多宝贵的指导意见,让我们受益匪浅,也让我深刻地感受到,看似是一个人的比赛,实则是背后默默付出的整个教学团队在战斗。

比赛现场

“大比武”比的是教师的创新能力。如何把精心预设好的一节课在课堂上实施好,引发学生思考,启迪学生创新思维,是思政课教师教学的落脚点。但是,精心策划和设计,也未必一定能把一节课上好,还有一个教师的内化、理解和实施的过程。这个过程考验的是思政课教师对知识的驾驭能力,临场的稳定性和抗压力。因此,在今后的教学过程中,我们还是要不断学习,不断积累,不断锤炼,提升自我的综合素质与综合能力。

首页

首页