2024年是习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会五周年。为学习贯彻习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神,宣传近五年来我省深化学校思政课改革创新取得的历史性成就,推介一批可信可敬可靠、乐为敢为有为的优秀思政课教师,引导全省学校思政课教师带头弘扬践行教育家精神,“豫教思语”微信公众号开设“这五年 · 匠心育人”栏目,展示我省优秀思政课教师风采。

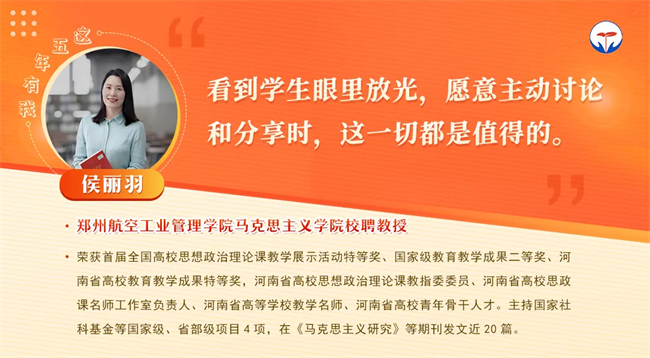

今天,一起走进郑州航空工业管理学院马克思主义学院校聘教授侯丽羽的育人故事——

十八年前,我硕士毕业时,就来到了郑州航空工业管理学院从事思政课教学工作。如何让学生在思维与理论的碰撞中,在与时代与人生的连接中,真正喜欢思政课,进而读懂他们所处的时代、所面临的社会和所必须经历的人生,懂得人的一生该如何度过,要成长为怎样的人,是我一直在思考的问题。

“我想成为您这样的人”

2019年春季学期,我为公共管理专业的同学讲授马克思主义基本原理课。两次课之后,一位女生很认真地对我说:“老师,我想成为您这样的人,我也想成为一名思政课教师!”

她叫艾则孜,非常争气,现在是西南大学思政专业的一名研二学生。为什么思政课教学成为这个女孩儿职业的选择?答案可能在一篇师德师风征文中:“因为我对侯老师十分喜欢,才愿意静下心来听她的课。”这是一位老同学偶然从网上看到,然后转发给我的。因为是一篇网络文章,至于作者是谁,已经无从得知了。

与学生在校内民族文化共同体主题展馆上课

学生喜欢老师,然后喜欢课程,这是他们的逻辑。为什么会喜欢?可能是因为在课堂上,我总是用力过猛的那个。

新学期第一次上课后,我回到家,躺在沙发上,动弹不得,很快生了一场病。妈妈心疼地说:“都老教师了,还不悠着点?”我嘴上说好,但心里知道根本没法省力。即使曾经获得首届全国高校思政课教学展示特等奖等荣誉,现在每次上课,还跟刚入职那会儿一样,会焦虑,怕自己的知识储备跟不上学生的成长速度,怕辜负他们,觉得只能拼尽全力、夜以继日、风雨兼程地往前走。

作为2023年秋季学期“大听课 大调研”活动成员与教师课堂交流

怎样才能增加学生的获得感?那就帮他们解疑释惑吧。我对自己的要求是,永远保持敏感之心,保持对生活、对青年群体的高度敏感。他们在困惑什么?渴望什么?弄清楚这些,才有可能理解青年的世界,进而在接受彼此的过程中加深认知,让他们喜欢马克思主义,打开他们的思想之窗。

学生的思想并非无迹可寻,而是表现为流行文化样态,这是观察学生思想状况的一面棱镜。那就改变教学方式,让学生来讲一讲吧。学生自己选材、讨论、分析和表达,经过思想的旅行,他们的思辨潜能释放出来。一些有意思的文化现象,譬如破内卷、消费文化等都成了学生热衷讨论的话题。理性演绎的过程和答案的得出往往超出我的预期。我总是由衷赞叹他们学着用马克思主义的立场、观点和方法来分析问题。学生被赋权,感受到了被理解、被读懂,师生合力,血肉丰满的课堂才有了可能。

“感谢老师指引我选择了这条路”

前几天,艾则孜发消息给我,“感谢老师指引我选择了这条路”。这条路,是一条研究理论和传播理论的路。这种指引,从根本上来说,来自马克思主义理论在指导实践和改造实践中,展示出来的强大生命力和无限魅力。

但在开课之前,学生会有刻板印象,认为这是一门照本宣科的课。那就蹲下身来,降低期待:“这是一门无趣、无聊、无用的课?我要用一学期的时间来改变你们的想法,让你们知道这门课听得懂、记得住、用得上。” 开篇的话语是“自黑”的,但对理论的态度永远是敬畏的。

我会带着学生一起读马克思主义的经典篇章,以呈现理论的思想伟力。另外,针对马克思主义遭遇的种种质疑,不惧挑战,敢于亮剑才是马克思主义理论研究者和学习者解决问题的态度。“新自由主义”“历史虚无主义”等内容都是课堂上批判的话题。与各种社会思潮交锋、明晰马克思主义历久弥新的实质,有破有立,“原理”课堂才可能靶向明确,批判精准,避免浮云遮眼、乱花迷眼。

“我们生活的这片土地到底是什么样的?”

参与主讲2022年河南省秋季开学思政第一课

“我们生活的这片土地到底是什么样的?”这是我主讲的一堂名为《河南,英雄辈出的热土》的云端思政课的开场白。这节课被顶端新闻发现,在跨年夜的活动上,面向大众播放,也被《河南日报》以《精心烹制精神“营养餐”》为题作了专题报道。

这篇本来无奇的网络思政课,之所以能引人注目,最重要的原因,在于它关注我们脚下的这片土地,把时代问题与理论问题结合起来,发挥了理论观察时代、解读时代和引领时代的强大功能。

习近平总书记强调,要加强师德师风建设,就要坚持潜心问道和关注社会相统一。理论相对稳定,而社会和时代发展日新月异。如何结合?其实也简单,就是把党的路线、方针、政策融于课堂教学,这是课程性质的要求,也是有效教学的要求。

政策的背后有深刻的社会原因、并表现为有趣的社会现象,教学的任务就是挖掘理论、政策和社会现象之间的逻辑关联。譬如新质生产力,是两会热词,也被首次写入政府工作报告,它与质量互变规律和生产力生产关系理论简直是天造地设。那就为我所用,更新教学素材。对车辆工程专业的同学,就从智能网联新能源汽车入手,对于人力资源专业的同学,就从更高质量的劳动者需求入手。这些小切口的素材展现了大时代的发展,印证了马克思主义基本原理的科学性,又能激发学生兴趣,引发学生对自己专业发展的思考。

要给学生讲透,自己先要“吃透”。为了备课,就甘愿做回学生,资料和课件随时更新,工作量大大增加。但看到学生眼里放光,愿意主动讨论和分享时,这一切都是值得的。

用《河南,英雄辈出的热土》云端思政课的结语和大家共勉:“未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期,我们能做的,当然是踔厉前行。在高光时刻,散发光芒;在低谷阶段,耐得住寂寞。我们只管好好努力,时间会给我们想要的答案……”

首页

首页