当“想躺平”成为流行语,另一种新型自我诊断也悄然走红——“正式被确诊为放弃型人格”,面对小组作业想退出,碰到难题就绕道,计划三天就搁浅……这种“遇难则退”的心态背后,藏着怎样的心理密码,我们又该如何重新按下“坚持键”。

“放弃”≠ 性格弱点!

所谓“放弃型人格”并非临床诊断术语,而是年轻人对反复性回避行为的自嘲式表达。它更像是心理防御机制亮起的黄灯,提示我们需要关注背后的深层原因。

习得性无助的阴影

多次挫败后形成的“再努力也没用”的认知模式,尤其在学业竞争中,易产生“我不够聪明”“我做不到”的自我否定。为了避免再次证明自己是无能的,索性被动接受负面情境的现状,直接选择逃避。

完美主义陷阱的窒息感

“不能出现一点失误”“做不到100分就是失败”的极端思维,让启动行动本身都充满恐惧,大脑本能高估失败风险:“挂科=人生完蛋”“被拒绝=社交性死亡”,未战先怯的灾难化想象压垮行动力。

“即时满足”陷阱的耐心枯竭

视频中最精彩的15秒片段、游戏的即时奖励、社交媒体上的点赞和评论,都在不断刺激我们的“即时满足”神经,让我们逐渐失去了对延迟满足的耐心和期待。因为没有耐心,所以遇到一点点困难、麻烦,就会轻言放弃。

价值感缺失的迷茫

对当前任务意义产生怀疑:“背这些单词有什么用”目标感模糊大幅削弱坚持动力,让它在虚无的质疑中迅速流失,每一次重复都更像是在迷雾中原地踏步,而非朝向清晰目标的迈进。

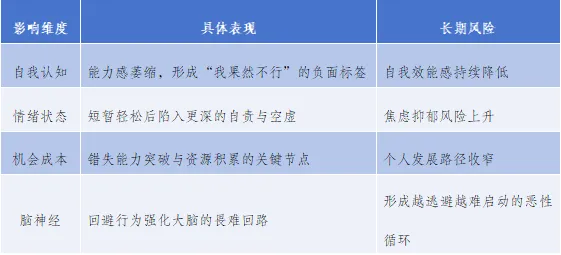

半途而废的代价

远比你想象的“沉重”

升级你的“心智操作系统”

解锁持久行动力

策略1:重写认知剧本——破解自我预言

对抗全有全无思维:“这次展示不完美≠我是失败者”

写下“最坏结果”并自问:“发生的概率有多大”“我真的无法承受吗”“是否有应对方案”

策略2:启动最小行动——绕过阻力欺骗大脑

5分钟启动法:“只学5分钟就停”→往往自然进入心流

任务分解法:“写论文”→拆解为“看3篇文献” →“写200字提纲”

策略3:构建支持生态——让环境成为外挂动力

公开承诺:在朋友圈立Flag增加社会监督

同伴契约:与同学组建“抗弃疗小组”互相提醒

榜样对标:观察身边坚持者的思维模式与行为策略

策略4:重新定义“意义”——连接内在驱动力

价值挖掘:自问“这项任务能锻炼我哪方面能力?”(例:枯燥实验→培养严谨逻辑)

未来投射:想象3年后因掌握此技能获得的优势场景

当“放弃”成为警报器

你也可以试试其他解题思路

如果出现以下情况请主动寻求学校心理健康中心的专业支持:连续2周以上对任何事提不起兴趣;伴随持续失眠/暴食/情绪低落;自我否定严重到影响正常社交。

请记住,放弃是本能,坚持是选择。人脑天生偏爱“节能模式”,每一次对抗放弃的坚持,都是对大脑回路的重新雕刻,重要的不是你跌倒多少次,而是你选择重启的姿势。

你准备好解锁属于自己的“可持续坚持力”了吗?

本期专栏作者

河南省高校心理健康教育名师路晓英工作室成员、郑州电力高等专科学校心理健康教育教师尹晓琳

工作室简介

河南省高校心理健康教育名师路晓英工作室

河南省高校心理健康教育名师路晓英工作室,以立德树人为根本任务,秉持“温润心灵 引航成长”的育人理念,以高职特色心理健康教育教学创新为重点,通过深入开展心理育人体系实践探索,着力构建创新课程教学体系、精准危机预防机制、完善队伍成长机制、构筑四维平台保障、建立四方联动机制“五维一体”的心理健康教育工作新格局,发挥示范引领作用,助推河南省心理健康教育工作高质量发展。

首页

首页