为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,坚持思政课建设与党的创新理论武装同步推进,9月5日,省委教育工委、省教育厅举办2025年秋季学期河南省高校“思想道德与法治”课第一次集体备课活动。

此次集体备课由河南省高校“思想道德与法治”课集体备课中心、河南省高校思政课教指委“德法”分教指委、河南理工大学马克思主义学院、河南省高校思政课名师郑小九工作室承办,全国高校思政课名师陈娱工作室、河南省高校思政课名师王晨工作室协办。

集体备课

2025年秋季学期河南省高校“思想道德与法治”课第一次集体备课现场

河南理工大学马克思主义学院党委书记洪振涛出席活动并致辞。省内外知名思政课专家、省高校思政课教指委“德法”分教指委委员、河南理工大学“德法”课教师代表参加集体备课活动。活动由河南理工大学马克思主义学院副院长王新刚主持。

河南理工大学马克思主义学院党委书记洪振涛致辞

洪振涛向莅临本次活动的各位省高校思政课教指委“德法”分教指委委员、各位指导教师,以及12位进行教学展示的优秀教师表示诚挚的问候。他表示,本次集体备课的核心任务是聚焦第四届全国高校思政课教学展示活动,为我省选拔出的12位“德法”课备赛教师进行精准指导、集中打磨和全面赋能,旨在帮助教师们进一步深化对教材的理解、优化教学设计、提升教学技艺。

河南理工大学马克思主义学院副院长王新刚主持

此次集体备课活动教学展示环节主讲教师均为第四届全国高校思政课教学展示活动,“德法”课备赛选手活动以讲课展示+专家点评相结合的方式,聚焦“备赛专题中的知识点或核心问题”开展集体备课研讨。

教学展示

我国社会主义法律是党的主张和人民意志的统一

2024年度全省高校思政课教学技能“大比武”“德法”课本科组特等奖获得者、郑州大学马克思主义学院副教授赵晓毅

赵晓毅以问题导入,将理论与现实相结合,通过阐释我国社会主义法律不同于以往历史类型的法律,人民是国家的主人,制定法律的权力属于人民,体现了阶级性和人民性的统一。同时,中国共产党是工人阶级的先锋队,同时是中国人民和中华民族的先锋队,是中国特色社会主义事业的领导核心。我国社会主义法律是在党的领导下,通过一定方式和渠道,集中广大人民的共同意愿而形成的,进而得出结论,我国社会主义法律充分体现了党的主张和人民意志的统一。最后,她希望同学们积极参与法治建设,在实际行动中理解我国社会主义法律的本质特征。

系好人生的扣子

2024年度全省高校思政课教学技能“大比武”“德法”课本科组特等奖获得者、郑州航空工业管理学院马克思主义学院教师张小波

张小波以“郑州暴雨中的温暖瞬间”为切入点,引出社会主义核心价值观与个人生活的紧密联系,通过阐述社会主义核心价值观的本质、内涵说明其对青年成长的定向作用——抵御价值迷失的“校准器”与民族复兴的“压舱石”。同时,他结合王永志、胖东来、李富贵等案例,说明社会主义核心价值观可落地为日常“小行动”,号召青年把爱国、敬业、友善等化为习惯,让青春在融入时代洪流、民族复兴征程中绽放光彩。

增强对马克思主义的信仰

2024年度全省高校思政课教师教学技能“大比武”“德法”课本科组特等奖获得者、商丘工学院马克思主义学院教师刘艳艳

刘艳艳以“AI马克思”在青年大学生中引起广泛关注为导入,从马克思主义的理论特征结合学情调研中学生的思想困惑展开主体论述,回应学生“在现代社会马克思主义还会是科学的吗”“马克思主义高大上不实用吗”“马克思主义过时了吗”等思想困惑,提出马克思主义之所行,在于有揭示规律的真理之光、扎根人民的立场之基、改造世界的行动之力,永葆生机的活力之源。拥有马克思主义指导是我们坚定理想信念,把握历史主动的根本所在,进而增强学生对马克思主义的坚定信仰。

如何理解社会主义核心价值观的基本内容

2024年度全省高校思政课教学技能“大比武”“德法”课本科组一等奖获得者、洛阳师范学院马克思主义学院教师李艳霞

李艳霞通过课前学生线上自学和课堂师生互动,围绕学生困惑,以问题形式引导学生从微观到宏观、从纵向到横向,认识和把握社会主义核心价值观内在逻辑、深刻内涵。教学过程中融入近期时政热点、舆论关注点等鲜活案例,增强学生对社会主义核心价值观基本内容的理解,最后激励学生将社会主义核心价值观转化为人生的价值准则,在激扬青春、开拓人生、奉献社会中书写无愧于时代的壮丽篇章。

社会主义核心价值观的人民性

2024年度全省高校思政课教学技能“大比武”“德法”课本科组一等奖获得者、河南医药大学马克思主义学院副教授罗会宇

罗会宇以云南怒江“溜索改桥”工程为现实切口,立足唯物史观,阐释“人民是价值创造与享有主体”的双重命题,构建“理论溯源—实践印证—价值升华”三位一体的教学逻辑,阐明社会主义核心价值观的人民性,引导医学生将“人民至上”价值底色融入医疗实践,实现价值观教育的行动转化。

树立高尚人生目的——人的本质

2024年度全省高校思政课教学技能“大比武”“德法”课本科组一等奖获得者、信阳师范大学马克思主义学院教师罗璇

罗璇由柏拉图的“人生三问”引导学生思考人的本质是什么,通过古今中外不同案例的对比凸显马克思观点的科学性。其次结合马克思的论述为学生解释对人的本质存在的疑惑,理清为什么人的本质是社会关系的总和。最后结合学生实际,引导学生从人的社会性中认识到人与社会的关系,培养学生的担当意识,激励大学生自觉将个人发展与祖国命运紧密结合,为实现伟大复兴贡献力量。

个人与社会的辩证关系

2024年度全省高校思政课教学技能“大比武”“德法”课高职专科组特等奖获得者、河南推拿职业学院马克思主义学院“德法”教研室主任武倩楠

武倩楠以“中国核潜艇之父”黄旭华感人至深的入党志愿书为切入点,以其为中国核潜艇事业隐姓埋名、奉献终身的感人事迹作为核心案例,深刻阐释了个人与社会、个人利益与社会利益的辩证统一关系。在教学过程中,她直面学生现实思想困惑,从理论层面剖析了精致利己主义的错误思潮,并借以中美网友大对账的热点事件,引导学生认识深刻认识到“小我”融入“大我”的价值真谛。最后,她立足新时代,激励学生将个人成长融入国家发展和社会建设的洪流之中,当好中国式现代化的坚定行动派和实干家,在新时代新征程中留下无悔的奋斗足迹。

中国精神的丰富内涵

2024年度全省高校思政课教学技能“大比武”“德法”课高职专科组特等奖获得者、焦作大学马克思主义学院教师姚燕

姚燕以习近平总书记在十三届全国人大一次会议闭幕会上的重要讲话引出中国精神的“四个伟大”,以问题链引发学生思考,从理论维度阐释了中国精神的丰富内涵。教学中以学生喜闻乐见的历史故事、神话故事为载体,用唯物史观阐明了伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神,孕育生成于中国的发展实践当中,传承中华民族的宝贵精神基因,汲取时代的丰厚精神滋养,是对中国精神内涵的生动展示的道理。

如何把社会主义核心价值观落细落小落实

2024年度全省高校思政课教学技能“大比武”“德法”课高职专科组特等奖获得者、漯河医学高等专科学校马克思主义学院教师雷胜学

雷胜学以学生成长成才中面临的现实问题引入课堂,以习近平总书记关于青年成长成才的相关论述为引领,阐述了把社会主义核心价值观落细落小落实的必要性、必然性和具体路径:通过勤学练就过硬本领,通过修德砥砺精神品格,通过明辨消除干扰因素,通过笃实践行积累实践经验。课堂紧密聚焦学生成长,兼顾大中小学思政课有效衔接,注重融入党的优良传统,引导学生既要将社会主义核心价值观内化于心成为人生准则,更要外化于行指导人生实践。

科学把握理想与现实的辩证统一

2024年度全省高校思政课教学技能“大比武”“德法”课高职专科组一等奖获得者、郑州铁路职业技术学院教师张泽欣

张泽欣开篇以李白的诗句为导入,引出大学生在面对理想与现实落差时所产生的困惑,并以“明”“立”“为”三字为核心展开深入分析。“明”旨在厘清理想与现实关系认知上存在的两种错误倾向,避免用理想否定现实,或用现实否定理想。“立”则着重阐述理想与现实的对立统一关系,具体以青藏铁路建设为例,充分说明了理想可以转化为现实。“为”强调了艰苦奋斗是实现理想的重要条件,新时代“苦”的形式有所改变,但其“奋斗”的本质始终未变。最后,结合习近平总书记在河南考察时提出的重要要求,鼓励新时代青年要保持定力与干劲,在中国式现代化的进程中不懈努力,切实将个人理想融入到国家发展大局。

正确价值观引领青年成长成才

2024年度全省高校思政课教学技能“大比武”“德法”课高职专科组一等奖获得者、郑州健康学院马克思主义学院教师瞿秋晗

瞿秋晗以知、信、行的逻辑顺序展开教学内容。一是知,通过形象比喻,明确青年处在人生成长的关键阶段,以及通过今昔对比引领青年意识到自身的历史使命,自觉加强正确价值观养成。二是信,通过学生思想困惑,感动中国2024年度人物庞众望的案例,让学生能够明辨是非,坚定价值观自信,发挥社会主义核心价值观引领作用。三是行,切实做到勤学、修德、明辨、笃实,扣好人生的第一粒扣子,为国家富强,民族振兴,人民幸福贡献青春力量。

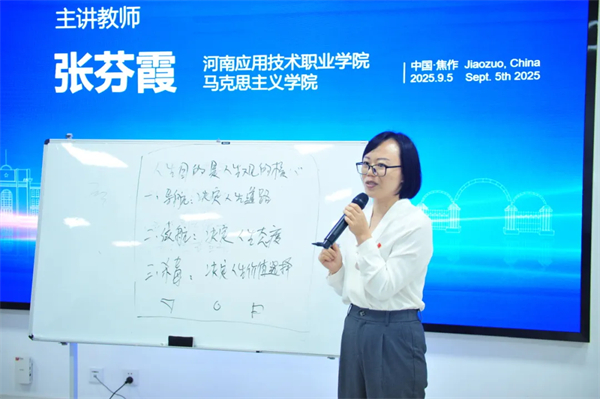

人生目的是人生观的核心

2024年度全省高校思政课教学技能“大比武”“德法”课高职专科组一等奖获得者、河南应用技术职业学院马克思主义学院教师张芬霞

张芬霞以“手机操作系统”为切入点,围绕“人生目的是人生观的核心”展开教学。首先,通过互动提问引导学生思考手机核心模块,引出操作系统与人生目的的类比关系。随后,分三个层次深入阐释:以导航功能比喻人生目的决定人生道路;以续航性能说明人生目标决定人生态度;以杀毒模块阐释人生目的决定人生价值选择。教学过程中融入周恩来“为中华之崛起而读书”的立志故事和航天报国精神的当代实践,使理论阐述具象化。最后,她通过布置反思实践作业,引导学生将理论认知转化为实际行动,实现知行合一。

专家点评

省高校思政课教指委“德法”分教指委委员、第三届全国高校思政课教学展示活动特等奖获得者、郑州航空工业管理学院思政课教师孙训华

孙训华认为赵晓毅、刘艳艳两位教师在课程讲授中逻辑清晰。赵晓毅导入以小见大,是一个非常好的导入切入点。在讲授过程中用了对比式的讲述方法,让学生更加深刻清晰的去理解概念。在案例使用上,赵晓毅用身边事帮助学生去解答相对不太好理解的概念和问题。刘艳艳讲授流畅、教态良好、案例丰富、最后的总结升华感强。他建议,赵晓毅、刘艳艳两位教师可以增强课堂互动,增加学生参与度,使内容、理论层次更清晰些,课堂风格从讲述转向探究式教学,同时,打造课堂温度,进一步增加亲和力。

省高校思政课教指委“德法”分教指委委员、河南省高校思政课名师王晨工作室负责人、河南农业大学马克思主义学院系主任王晨

王晨认为张小波、李艳霞两位教师在教态、语言、神态各方面都做得比较好。她表示,张小波老师讲课内容具有问题意识,注重以案例为切入点,让讲课内容破解了抽象化的难题。逻辑架构上,从“是什么”“有什么用”“如何做”三个逻辑关系展开,有理论深度的统一,需要在案例运用知识点的融合进一步加强。李艳霞老师的讲授直击学生认知痛点,体现了以生为本的教学理念,案例使用鲜活,结合了专业特色,在课后实践当中,针对音乐学生提出用借助AI音乐工具来创作作品,结合了学生的实际,需要在讲授过程中让理论阐述更透彻一些,案例选取可以多选择一些贴近学生的案例,拉近距离感。

省高校思政课教指委“形策”分教指委委员、郑州轻工业大学马克思主义学院副教授刘兴华

刘兴华首先肯定了罗会宇、罗璇两位教师的表现,认为各有各的风格。她建议,罗会宇理论点要讲透,实践要最后落实到学生怎么做,医学生怎么做,可以选用类案例,最后落脚到医学生身上。罗璇在导入上要注重思考设计,让授课内容更完整,不能缺项,授课内容也要和班级学生相结合,在板书设计上做到逻辑结构清晰、总结回顾明确。

省高校思政课教指委“德法”分教指委副主任委员、河南省高校思政课名师郑小九工作室负责人、河南理工大学马克思主义学院院长郑小九

郑小九认为,武倩楠、姚燕两位教师教学设计完整,讲解各有亮点,教学优势鲜明。武倩楠老师以防汛案例精准导入,语言表达标准清晰,快速引发学生共鸣;建议理论讲解进一步贴近学生实际,结合家庭、校园、网络等熟悉情境,深化“个人与社会关系”阐释,强化社会化引导。姚燕老师逻辑架构清晰,案例丰富典型;建议融入“大禹治水”“愚公移山”等传统文化案例,以及“大别山精神”“南水北调”等河南本土资源,增强课堂亲和力与认同感。总体而言,两位教师具备优秀教学能力,若紧密联系学生实际与成长经历,课程感染力、育人实效将更突出。

第二届全国高校思政课教学展示活动一等奖获得者、郑州幼儿师范高等专科学校“德法”教研室负责人王梦孜

王梦孜首先肯定了雷胜学、张泽欣两位教师的教学展示。她认为,雷胜学展示了学生的问题意识,同时还有待提升的地方:一是在授课过程语言表达和板书书写要严格按照教材;二是重点内容更应突出其重要性,讲透彻讲清楚;三是案例要选择一些学生的身边人身边事,把有高度的案例和身边的案例相呼应。张泽欣的语言表达非常流畅,内容面面俱到,讲得很完整,建议讲授内容要落地、有亮点、有说服力,讲授过程中可以用一些学生日常的语言,以此拉近师生之间的距离,并在讲课过程中注意留白,抛出问题,以达到更好的教学效果。

第三届全国高校思政课教学展示活动一等奖获得者、河南应用技术职业学院马克思主义学院教师刘晓婉

刘晓婉认为,瞿秋晗和张芬霞老师的课程主题鲜明、结构清晰,案例具有时代性,整体表现突出,但仍有改进空间。瞿秋晗老师课程需加强对马克思主义价值观的阐释,内容衔接和过渡略显薄弱,建议在教学设计中加强理论提升,体现从个人价值观到核心价值观的自然过渡。张芬霞课程引用了经典论断,但理论拓展不够充分,类比方法在生动性上有优势,需在类比后加入理论升华,建议进一步丰富经典案例引用,突出理论的深度与实践导向。

省高校思政课教指委副主任委员、河南农业大学教授陈娱

陈娱表示,本次集体备课活动中,12位老师进行了教学展示,6位评委分别进行了点评。主讲教师整体表现虽有进步,但仍存在改进空间。部分教师对经典文献融入不足,表述不够规范精准,问题意识较弱,未能充分体现学段衔接;教学内容重难点不突出,过多照搬教材,缺乏教学转化与设计创新;案例选择不够典型、贴近实际,板书设计缺乏美感和逻辑,时间把控和课堂互动仍有待加强。希望大家认真听取专家评委意见,突出思政课政治性、准确性、针对性,将教材体系有效转化为教学体系,强化教学设计,突出教学风格,争取在后续比赛和实际教学中展现更高水平。

首页

首页