8月21日晚,由省委教育工委、省教育厅主办,南阳理工学院承办的“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课采用线上直播形式,带领全省高校师生一同揭秘“逃课”背后的心理动因。线上观看终端数量达16.6万,点赞量达30万,线下全省高校师生分别集中、自行观看学习。

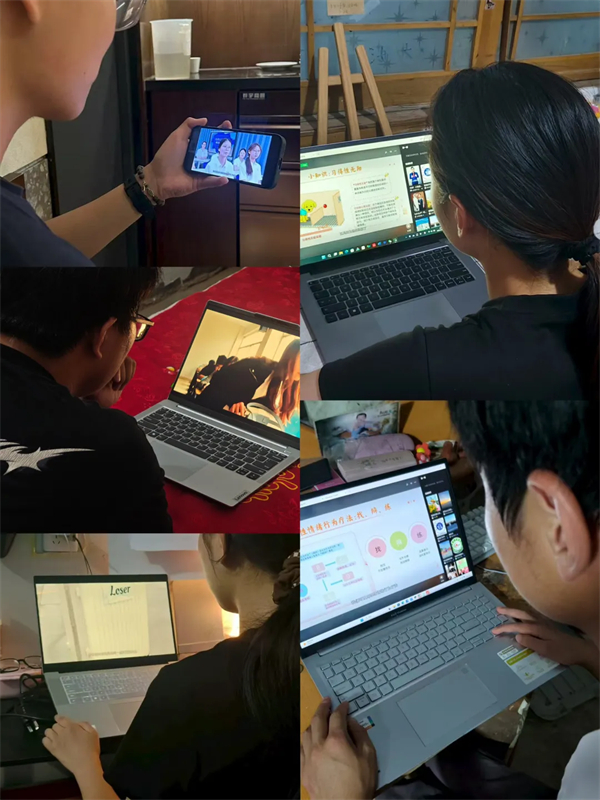

今天,和我们一起看我省高校师生的收看情况和教师们的学习感悟。

收看情况

中原工学院组织师生收看学习

平顶山学院组织师生收看学习

郑州工程技术学院组织师生收看学习

郑州经贸学院组织师生收看学习

河南农业职业学院组织师生收看学习

郑州体育职业学院组织师生收看学习

郑州轨道工程职业学院组织师生收看学习

郑州智能科技职业学院组织师生收看学习

心得感悟

华北水利水电大学

研究生辅导员、助教付德伟

观看“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课,我受益匪浅。《沉溺》《迷茫》《挣脱》三个情景剧生动呈现逃课背后的心理动因,让我明白逃课并非懒惰,而是压力、迷茫与自我冲突交织。当学生能觉察到这些心理根源,就不再一味逃避,而能更好地调整自己。

公开课中,主讲教师提醒学生要勇敢面对困惑,哪怕跌跌撞撞,也不要放弃对人生的思考。家庭沟通同样重要,父母的尊重与鼓励能帮孩子树立信心。学风建设不仅是学习态度的培养,更关乎心理成长。作为教师,我们要引导学生学会自我调节,积极寻求帮助,珍惜课堂学习的机会,不逃避、不退缩,在思考与尝试中坚定前行。

郑州轻工业大学

电子信息学院心理专职辅导员、讲师杨若雨

作为一名高校辅导员,“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课让我对心理健康教育工作有了更深层次的思考。公开课通过生动的情景剧展现了学生逃课行为背后的心理机制——逃避压力、寻求关注、自我价值感缺失等。这启示我们,学生的行为问题往往是心理需求的外在表现。作为心理健康教育工作者,我们应当透过行为表象,洞察学生的内心世界。

此次学习让我认识到,心理健康教育需要前置干预。我们应当建立常态化心理筛查机制,及时发现学生的心理困扰;开展主题心理班会,帮助学生掌握压力应对策略;拓宽个别心理咨询渠道,为学生提供专业心理支持。今后,我将更加注重将心理健康教育融入日常管理,用心理学的知识理解学生、用专业的方法引导学生、用温暖的态度支持学生,构建“心理育人”与“管理育人”相结合的工作新模式,真正实现立德树人的根本任务。

郑州航空工业管理学院

蓝天书院心理专员朱舒翼

作为教师,观看“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课后,我对课堂管理有了更深思考。公开课没有简单将逃课归因为“学生不自律”,而是从心理层面剖析背后的复杂成因——有的因课程节奏脱节产生挫败感,有的因社交焦虑害怕课堂互动,这些视角让我重新审视日常教学。

情景剧里,学生躲闪的眼神、支吾的辩解,让我想起班里几个常迟到的孩子。过去,我总强调“规则意识”,却忽略了他们可能在用逃避掩饰困境。公开课中展示的“分层任务设计”等方法,为我们的教学调整提供了新思路,比如在专业课中增加更多实操互动,或许能让迷茫的学生找到参与感。

这堂公开课提醒我,教师不仅是知识传授者,更要做学生心理的观察者。今后,我会多花时间了解学生的学习卡点,用更灵活的教学方式搭建课堂与学生的连接。

郑州财经学院会计学院辅导员熊成

我观看了“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课,对其中的内容深受触动。公开课没有简单地说教,而是从学生的心理需求出发,深刻剖析了逃课行为背后可能隐藏的情绪压力、学业倦怠、人际困扰或意义感缺失等真实原因。这让我明白,偶尔的“想逃”或许是一种心理信号,提醒我需要关注学生的内心状态,引导学生学会主动调整和寻求帮助,而不是一味地逃避或自我谴责。公开课教会我用更积极、健康的方式来引导学生应对学习与生活中的压力和挑战,比如合理规划时间、与老师同学沟通等。

这是一堂关于如何更好地认识自我、关爱自我、实现自我成长的必修课,让我懂得了真正的“自由”源于内心的充实与责任的担当。

三门峡职业技术学院

兼职教师、辅导员郭小曼

作为一名教师,观看“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课后,我对学生逃课行为有了更深刻的理解与反思。这堂课程像一面镜子,让我看到了日常教学中被忽略的学生心理密码。

公开课中,《沉溺》《迷茫》《挣脱》三个情景剧真实还原了学生逃课前后的心理挣扎,主讲教师运用理论剖析,更让我明晰了教育引导的关键:学生面临的学业压力、亲子矛盾等,会进一步影响他们的行为。在日常教学中,我曾简单将逃课归因为学生态度问题,却忽视了他们内心的迷茫与反抗。有些学生因长期学业受挫陷入自我否定,有些则因课堂缺乏吸引力而失去动力,这些都是心理信念偏差引发的连锁反应。

这堂公开课让我确立了新的教育方向:做学生信念的“重塑者”。今后,我会更关注学生的心理动态,通过个性化沟通修正不合理认知,用生动的课堂点燃学习热情,唯有走进学生内心,才能从根本上化解逃课困境,助力他们健康成长。

河南水利与环境职业学院

水利工程学院辅导员王辉阳

通过观看本次心理健康公开课,我认识到,逃课不仅是行为层面的问题,更反映出学生深层的心理需求与成长课题。公开课中引入的“理性情绪行为疗法”,为我们指导学生识别非理性信念、改善情绪调节提供了理论指引;“自我同一性状态模型”与“生涯之树”练习,则帮助学生在迷茫与探索中逐步锚定人生方向,搭建可持续发展的成长框架。此外,主讲教师有关心理分化、认知重构及沟通模式优化的讲解,科学解读了学生“逃课”背后的自主性诉求,并指明了切实可行的沟通提升路径。

整场公开课案例生动、工具实用,为我后续开展心理识别与干预工作提供了丰富的“方法论工具箱”。作为辅导员,我将把这些策略融入日常工作中——把每一次谈心、每一间寝室走访都转化为微型心理课堂,陪伴学生在自律与自爱中踏实前行,进一步强化心理育人实效,共同营造积极健康的学风氛围。

鹤壁职业技术学院

交通服务与管理学院副教授冯贵香

“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课以情景剧的形式而进行,内容贴合现实生活,我学习之后深有感触。三个情景剧真实再现了学生逃避课堂的复杂心理——或因沉溺诱惑、或因目标迷茫、或因压力无助,皆直指内心需求与现实的错位。

公开课巧妙通过师生对话,将逃课行为转化为心理议题进行探讨,极具教育智慧。公开课提醒我们:教育的重心在于理解与引导。作为教师,我们更应敏锐觉察学生行为背后的情绪与动机,以倾听代替指责,以共情助力成长。在今后教学中,我愿多一份耐心,引导学生勇敢直面问题,陪伴他们寻找光的方向,让课堂成为温暖有力的成长土壤。

郑州信息科技职业学院

文心书院辅导员张馨月

作为一名高校辅导员,我每日的工作都与学生的行为和心理动态紧密相连。逃课是一个常见却棘手的问题,它常常被简单地归咎于懒惰或纪律涣散。然而,在参与了这次“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课后,我深受触动,深刻改变了我对“问题行为”的认知。公开课通过《沉溺》《迷茫》《挣脱》三个情景剧,生动揭示了逃课背后复杂的心理动因——可能是习得性无助、目标缺失或家庭关系困扰。

这堂公开课像是一次高质量的示范,它告诉我们:教师必须怀有最大的真诚与共情,努力解码学生问题行为背后的心理机制和真实需求,要掌握像理性情绪疗法、生涯绘画等专业的心理工具,为学生提供科学有效的支持,而不仅仅是情感上的安慰。我们的最终目的不是为了维持表面的秩序,而是为了辅助每一个生命个体突破困境,实现真正意义上的“向阳成长”。

永城职业学院

大学生心理健康教育中心专职教师石叶叶

观看“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课,犹如一次认知的重塑和理念的更新,让我对于逃课行为背后的心理动因有了更为透彻的认识,同时也认识到要主动引导学生遇到问题时应积极觉察、勇敢面对、向上生长。

本次公开课在“积极觉察、勇敢面对、向阳成长”理念的基础上,通过《沉溺》《迷茫》《挣脱》三个情景剧,生动展示了三种典型逃课场景,深刻解析了行为背后的心理动因。公开课中师生对话、共同支招的方式,为我们心理工作者提供了可借鉴的教育模式。同时,我也深刻认识到,学生逃课行为背后往往隐藏着复杂的心理需求和情绪困扰,如自卑敏感、人际适应不良、焦虑紧张等。这也提醒我们在工作中不能简单停留在行为矫正层面,而要深入探究每个学生逃课背后的心理动因,运用合理情绪疗法等方法,帮助学生建立积极认知模式。

此次学习让我更加坚定,要用心倾听学生“心事儿”,用专业方法帮助他们勇敢面对困难,实现自我成长。未来,我将把这些启示融入工作中,心理健康教育需要学校、家庭和社会共同参与,为学生营造包容理解的支持环境。

郑州职业技术学院

生命健康学院团总支书记、讲师张丽娜

通过学习“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课,我对学生心理引导有了全新认知,并直观感受到学生在学业压力、人际矛盾、自我认同等维度的心理挣扎。以往我常以完成学业,遵守纪律等单一标准要求学生,却忽略了他们内心的真实困惑。如今我明白,教育要先接住学生的情绪,再点亮成长的方向。在班级管理中,教师应更注重“因心施策”,对学业焦虑的学生,设计“目标拆解卡”,把大任务拆成小步骤,帮他们重建信心;对人际困扰的学生,开展换位思考角色扮演,培养共情力,引导学生学会情绪调节。这次学习让我领悟到教育不是单向灌输,而是双向奔赴,唯有读懂学生的心,才能真正点亮他们生命中的积极之光。

未来,我会持续探索心理教育与学科教学的融合,让课堂成为滋养心灵的沃土,助力学生在成长路上勇敢逐光。

新乡职业技术学院

师范学院团总支书记翟利丹

“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课,以细腻的视角解构了逃课这一常见问题行为,揭秘逃课行为背后隐藏的心理机制,引导学生发现问题、解决问题实现真正的自我成长。作为辅导员,也让我对学生的日常管理工作有了新的认知与思考。

公开课中三个情景剧揭示的真相令人警醒:《沉溺》里的逃课,是学生用不当方式逃避现实压力;《迷茫》中的缺席,源于对学业价值的认知断层;《挣脱》里的反复挣扎,则展现了学生想改变却缺方法的困境。这让我意识到,辅导员的职责不该是“抓逃课”的“守门人”,而应是“解心结”的“摆渡人”。这种从“行为纠错”到“心理溯源”的转变,恰恰是我们学生工作最需要的视角。

这堂公开课,让我知道了处理学生“逃课”这点小事儿的“心”视角,也提醒我们:真正的育人,是穿透行为表象,读懂每个“问题”背后的成长诉求,用心理智慧搭建从“逃避”到“面对”、从“迷茫”到“笃定”的桥梁。

河南物流职业学院

智能制造与交通学院辅导员王迎

认真聆听“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课后,我的内心被深深触动,收获亦如春雨般浸润心田。公开课中,《沉溺》《迷茫》《挣脱》三个情景剧如三面镜子,将典型的逃课场景鲜活铺展——那些熟悉的细节、真实的情绪,仿佛就是学生日常的缩影,既直观可感,又极具代入力,让人不自觉地走进他们的世界。师生对话环节,如剥茧抽丝般深入解析逃课背后的心理动因,让我对学生逃课行为下潜藏的复杂心绪有了更细腻、深刻的体察。这不仅是认知上的深化,更为我今后与逃课学生促膝长谈、精准解决问题点亮了方向。

作为辅导员,这堂公开课像一记温柔的提醒:日常工作中,既要做学生状态的“敏锐观察者”,及时捕捉逃课苗头并给予恰当干预;也要做班级学风的“精心培育者”,通过细致引导筑牢学风根基,让重视学习的意识真正融入学生内心。更重要的是,要持续做心理健康教育的“坚定践行者”,定期组织相关活动,引导学生从容面对学习生活中的压力与困惑,帮助他们在成长中锚定积极心态、树立正向价值观。

未来,我会将这份所学所感化为工作的动力与方法:用更主动的沟通贴近学生,用更专业的素养守护学生,努力成为他们成长路上可信赖的知心人、引路人。愿以专业为盾、以温度为光,助力每一位学生挣脱逃课困境,在优良学风的滋养中,从容奔赴健康成长的旅程。

濮阳石油化工职业技术学院辅导员李蒙蒙

作为一名高校辅导员,观看本次公开课让我深受启发。公开课通过《沉溺》《迷茫》《挣脱》三个情景剧,生动展现了学生逃课背后的心理困境,如逃避压力、缺乏目标或人际疏离等。主讲教师与学生的对话不仅剖析了问题的根源,更提供了切实的应对策略,如加强师生沟通、强化目标引导和提供心理支持等。

通过学习此次公开课,我深刻认识到,逃课不仅是行为问题,更是心理需求的信号。今后,我将更注重观察学生的情绪变化,早期介入疏导,通过主题班会和个体谈心等方式,帮助学生正视问题、建立积极应对机制。同时,我也意识到家校合作的重要性,将更多邀请家长参与学生心理健康教育,共同助力学生健康成长。

平顶山文化艺术职业学院心理中心教师张钰桐

通过观看“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课,我收获颇丰。公开课通过《沉溺》《迷茫》《挣脱》三个情景剧,生动还原了大学生逃课的典型场景,让我对逃课行为背后的心理动因有了更直观的认知。师生对话、共同支招的形式,既贴近学生生活,又能引导学生主动觉察自身问题。

在后续工作中,我会结合本次课程内容,参与集体备课教研,更新心理健康教学理念,将情景剧解析、心理动因剖析等实用方式融入课堂,帮助学生树立正确学习观念,助力他们积极面对学业困惑,向阳成长。

读懂“逃课”行为背后的“潜台词”此次心理健康公开课,揭秘“逃课”行为背后隐藏的心理机制,引导学生发现问题、解决问题,保持积极向上的心态,实现真正的自我成长。

首页

首页