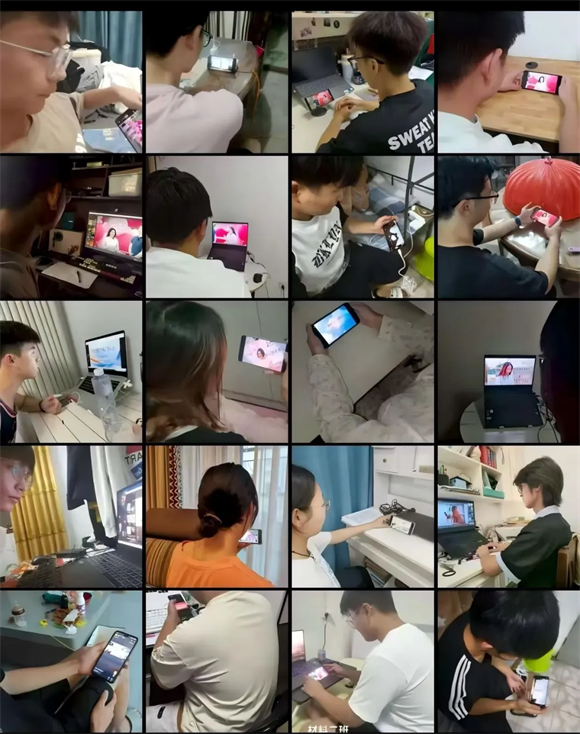

8月21日晚,由省委教育工委、省教育厅主办,南阳理工学院承办的“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课采用线上直播形式,带领全省高校师生一同揭秘“逃课”背后的心理动因,线上观看终端数量达16.6万,点赞量达30万,线下全省高校师生分别集中、自行观看学习。

今天,和我们一起看我省高校师生的收看情况和教师们的学习感悟。

收看情况

郑州轻工业大学组织师生收看学习

郑州航空工业管理学院组织师生收看学习

商丘工学院组织师生收看学习

信阳学院组织师生收看学习

漯河食品工程职业大学组织师生收看学习

黄河水利职业技术大学组织师生收看学习

郑州电子信息职业技术学院组织师生收看学习

开封文化艺术职业学院组织师生收看学习

河南女子职业学院组织师生收看学习

信阳工程职业学院组织师生收看学习

心得感悟

河南农业大学辅导员秦文

观看“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课,我想起了自己带过的许多学生——那些在课堂缺席的背后,藏着对专业的迷茫、对压力的逃避,或是对“意义”的悄悄追问。看着情景剧里的场景,我很想对同学们说:你们心里的纠结,其实我们都懂。

遇到“不想上课”的时刻,希望同学们先停下来问问自己:我在逃避什么?是课程太难,还是方向不清?别害怕这些念头,它们不是“错误”,而是成长的信号。同时,更重要的是学会和自己的内心对话。遇到坎儿了,别一个人扛着,找朋友聊聊,来办公室和老师说说。

学会在迷茫里找方向,在困顿中寻光亮,在徘徊中定初心,在磕碰中长智慧。新学期,愿同学们敢为目标多走一步,活成期待的模样。

河南工业大学辅导员尹朝玉

“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课,于我而言是一次兼具认知突破与实践赋能的学习体验,既深化了对大学生心理健康教育的理解,更为后续学生工作的精准开展注入了新的思路与方法。

本次公开课以极具创新性的“情景剧破题”方式开篇,《沉溺》《迷茫》《挣脱》三部情景剧通过细腻的情节铺陈与真实的情感演绎,将不同类型大学生的逃课行为具象化呈现。剧中不仅还原了课堂缺勤的表层现象,更深刻挖掘出行为背后潜藏的焦虑情绪、目标困惑与心理抵触,让学生们能够得以瞬间共情,快速穿透“逃课”行为表象,直击学生心理需求的核心。

课程互动中,余瑞玲老师以“互动交流+多师研讨”的双轨模式深化主题:先通过与现场学生的深度对话,捕捉真实的思想动态与情感诉求;再联合其他主讲教师围绕逃课行为的心理动机展开系统剖析,最终梳理出两类典型成因——部分学生因缺乏清晰的生涯规划,在迷茫中陷入娱乐消遣的漩涡,逐渐丧失学习的方向感与内驱力;另有学生因父母过度干预专业选择,被迫进入不感兴趣的领域,却因不敢直面冲突,最终以逃课这一消极方式表达对抗。

作为一名辅导员,此次公开课不仅让我系统地理解了学生逃课行为背后复杂的心理机制,更掌握了一套可落地的“心理疏导+行为引导”方法。未来工作中,我将以此次所学为抓手,面对逃课等问题时,优先建立与学生的信任沟通渠道,通过专业访谈挖掘行为背后的真实诉求与心理困境,再运用共情倾听、认知调整等心理技巧,帮助学生重建学习信心、回归课堂正轨,以更科学的工作方法培育优良学风,以更贴心的服务护航学生身心健康与全面发展。

河南科技学院

数学科学学院2024级辅导员曲富柱

“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课聚焦大学生逃课现象,从心理动机、行为影响到应对策略,层层剖析,为育人工作提供新视角,让我收获颇丰。

学生逃课,背后藏着学业压力、课程适配度、心理状态等复杂成因。这让我意识到,育人需更细腻——既要关注课堂考勤,更要深究逃课表象下的真实诉求。通过案例与理论结合,公开课传授了沟通技巧,如共情倾听、引导反思,助力我们与学生建立信任,精准解决问题。

对新生家长而言,公开课也是“育人共识”的桥梁,帮助他们理解大学教育的自主性与引导性。未来工作中,我会将所学融入日常,优化谈心谈话,用理解与专业引导学生正视问题;联动家长,构建家校共育的心理支持网;也会推动学院课程反馈机制完善,让教学更贴合学生需求。

这场公开课,是心理育人的实操指南,让我们在守护学生成长的路上,更有方法、更有温度。

许昌学院医学院心理专干高颖

大学阶段,是青少年向成年人转变的关键期。学生开始深刻地思考“我是谁”“我未来要成为什么样的人”“我现在学的这些东西真的适合我吗”。当内心的答案与现实课程发生冲突时,一种迷茫和烦躁感便会油然而生。逃课,在某种程度上,是在用一种消极的方式对抗这种“被安排”的感觉,试图通过“不作为”来夺回对自我生活的一种掌控感,尽管这种掌控是负向的。因此,学生不是在逃避课堂,更像是在逃避一个“看不清的未来”和一个“不确定的自我”。宿舍的空间,在这个时候就成了一个临时的“心理避难所”,在这里,他们可以暂时放下这些沉重的追问,获得片刻的安宁。

对于这种情况,批评和说教是苍白的。他们需要的不是被告知“你必须去上课”,而是需要有人引导他们进行有效的自我对话和生涯规划。作为高校辅导员,我们应该成为那个帮学生梳理迷茫、看清方向的人,帮助学生把用于“逃避”的能量,转化为“探索”的动力,去尝试不同的可能性,最终帮助学生找到那条心甘情愿为之奔赴的人生之路。

洛阳理工学院计算机学院

心理健康教育办公室主任秦俊丽

观看“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课,我深受触动。公开课中呈现的逃课、迷茫、亲子矛盾等场景,正是辅导员日常工作中常见的学生问题。

冯清老师的理性情绪疗法让我深受启发,原来学生的负面情绪多源于不合理信念,而非事件本身。印象最深的是对“迷茫”的重新解读——它不是问题,而是探索的起点。所以,我要多给学生试错空间,少些急功近利的期待。在亲子沟通指导上,“温和拒绝”的方法实用且温暖。

作为辅导员,我想对学生说:你们的困惑都值得被认真对待,你们的探索本身就很有力量。如果感到纠结,别怕求助;如果找到了方向,勇敢去尝试。我会一直在这里,陪你们找准青春航向,把脚下的路走得更稳。

商丘工学院尚行书院辅导员谢晴晴

这堂“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课,给了我全新的视角。过去总觉得逃课仅是纪律问题,现在明白它更是一种心理信号。

主讲教师深入浅出地剖析了逃课背后的心理动因:或是学业压力下的逃避,或是人际困扰中的退缩,或是人生目标的暂时迷失。这让我意识到,表面的行为问题之下,往往是未被看见的心理需求。与其简单批评,不如给予理解和引导。

我深刻体会到,真正的心理健康教育不是机械说教,而是教会学生们如何与自己的情绪共处,如何积极应对压力。遇到问题时,我们要引导学生不能逃避,要积极觉察自身的心理状态,勇敢面对问题。在今后的学习生活中,当发现学生们感到迷茫或想要逃避时,我会回想起这堂课,引导学生主动寻求帮助,努力调整心态,让他们以更好的状态投入学习,向阳成长。

每个人都会面临困境,而心理健康课赋予我们的正是穿越迷雾的勇气与智慧。

新乡工程学院艺术学院辅导员汪书宇

此次“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课,对我而言,是一次深刻的警醒与教育理念的重塑。它让我跳出“纪律维持者”的角色,开始以“心灵解码者”的视角重新审视空着的座位。我曾习惯于将逃课简单归咎于学生懒散或厌学,却忽略了这背后可能隐藏着无助的呼救。每个缺席的背影,都可能是一个等待被看见、被理解的年轻灵魂。

这堂课启示我,真正的教育不仅是知识的传授,更是心灵的对话与温度的传递。作为教师,我应当努力让课堂本身充满吸引力,通过创新教学方式,将知识与他们的生活和兴趣相连,点燃内在的学习动力。

未来,我愿更多一份耐心去倾听,多一份智慧去引导,努力成为学生值得信赖的陪伴者,与他们共同跨越成长中的困惑,让教室成为每个学生都愿意奔赴的成长港湾。

郑州铁路职业技术学院

大学生心理健康教育中心教师张小晶

作为一名教师,观看完这堂“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课后,我深受触动,也获得了诸多关于学生教育与心理引导的思考。

公开课中探讨的“逃课”行为在日常教学中非常普遍,往往我们会从教学内容、教学设计方面来寻求解决方案,但是这堂公开课揭露了逃课行为背后的个人兴趣、自我发展、学业压力、家庭关系等多方因素的影响,使我深刻认识到,作为教师,我们不仅要注重知识的传授,更要关注学生的心理健康和成长需求。逃课行为的背后,往往隐藏着学生的心理困惑和问题,如果我们能够及时发现并给予正确的引导和帮助,就能够避免问题的进一步恶化,促进学生的全面发展。

在今后的教育教学中,我将更加注重与学生的沟通和交流,了解他们的内心世界,引导他们发现问题、解决问题,实现自我成长。

平顶山工业职业技术学院专职心理教师程斐斐

观看“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课,我深感这是一次从行为表象深入心理根源的成功探索。公开课以《沉溺》《迷茫》《挣脱》三个情景剧精准捕捉了学生逃课的不同心理状态——习得性无助、目标缺失、亲子间的控制与反抗,展现了问题行为背后的内在机制与情感需求。

其中,“生涯之树”环节的设计尤为精彩,它将学生的注意力从“逃避什么”巧妙转向“追求什么”,这种积极心理学的视角转换极具教育智慧。公开课不再简单评判行为对错,而是引导学生发现自身资源与潜能,实现了从说教到启发的转变。

作为心理教师,我深刻认识到真正的教育不是纠正行为,而是理解行为背后的隐藏机制。这堂公开课示范了如何通过心理教育激发学生内在成长力量,为我们的工作提供了宝贵范式——用同理心代替批判,关注内在需要,方能真正陪伴学生走向自我实现。

焦作师范高等专科学校

心理健康教育课程教师李伟

此次公开课以逃课为独特切口,通过三场深度对话,层层揭示出逃课背后的心理动因,精准剖析了大学生复杂的心理世界,令我备受触动,这不仅是一次专业学习,更是一场触及心灵的教育反思,同时也为我提供了一把解读学生行为的新钥匙。

作为一名心理健康教育教师,我们既要传授知识,还要关注学生向社会人转变过程中的心理需求,不仅关注课堂的“出勤率”,更要关注学生内心的“需求度”,帮助他们梳理迷茫、尊重他们独立成长、支持他们坚持探索,在课堂内外真正倾听学生的声音,共同守护学生心理健康,引导他们重返课堂,更重返积极、健康的人生轨道。

商丘医学高等专科学校

心理健康教育中心教师苏君丽

作为高校心理健康教育教师,本次“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课让我受益匪浅。公开课紧扣“问题行为”展开师生对话,通过案例分析、角色扮演、“生涯之树”练习等环节对逃课行为背后隐藏心理机制的揭秘既专业又贴合实际,为日常教学提供了鲜活案例与科学方法。

公开课后,我深刻意识到,学生逃课行为背后往往折射出成长的迷茫、反抗、困难和探索。未来,我将结合课程理念,在教学中强化挫折应对、情绪管理等实用内容,通过情景模拟、小组讨论等形式鼓励学生遇到问题积极觉察,勇敢面对,向阳成长。此次公开课也为集体备课提供了新思路,后续我会联合同事梳理教学重点,助力学生科学规划学业,收获充实的青春时光。

郑州旅游职业学院酒店管理学院辅导员闫艳

作为一名高校教师,日常教学中,逃课现象偶有遇见,我却未深入探究其背后复杂的心理脉络。观看“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课,恰似推开一扇新窗,让我从专业教育者视角,重新审视学生逃课行为,收获诸多关于育人工作的思考。

公开课以《沉溺》《迷茫》《挣脱》三个情景剧切入,将学生逃课的典型场景鲜活呈现。剧中,因情感漩涡无法自拔而逃课、对学业方向混沌导致逃避课堂、在成长压力下选择躲进“舒适区”的角色,让我联想到实际教学里,那些看似“无故缺课”学生的身影。原来,逃课并非简单的纪律问题,而是学生心理困境的外在投射——可能是面对学业挑战的挫败感,可能是人际关系带来的焦虑,亦或是对自我价值的迷茫探寻。这提醒我,往后发现学生逃课,不能仅停留在批评教育,更要尝试共情,探寻行为背后的情绪动因,给予更具温度的引导。

师生对话环节,主讲教师们没有站在“批判者”立场,而是以理解为底色,用专业知识剖析逃课行为的心理机制,与学生共同梳理应对策略。这种平等交流、协同解决问题的模式,为我提供了教学沟通的新范式。作为教师,我们常希望学生“听话守规”,却容易忽略他们在成长中遭遇的迷茫与挣扎。这堂公开课让我明白,当学生陷入心理困境时,比起指责,耐心倾听、专业引导,陪他们一起“拆解”情绪难题,才能真正帮其走出迷雾,重返积极向上的轨道。

从育人工作全局看,此次课程也为高校心理健康教育体系完善提供了思路。逃课现象折射出的学生心理问题,不是孤立存在的,需要学校构建“课堂-心理辅导-日常关怀”的联动机制。后续教学中,我计划将心理健康教育更自然地融入课堂内容,在专业知识传授之余,关注学生的情绪状态;同时,加强与学校心理辅导团队的协同,对有逃课等异常行为的学生,及时给予专业支持,形成育人合力。

教育的本质是唤醒与陪伴,这堂心理健康公开课,让我愈发清晰:学生的每一个“异常”行为,都是成长发出的“求助信号”。作为教师,唯有不断提升心理育人的专业能力,读懂学生行为背后的心理密码,以理解为舟、以专业为帆,才能真正护航他们穿越成长的风浪,驶向向阳彼岸。未来,我愿带着这份思考,在育人路上更用心、更用逐梦前行。

河南应用技术职业学院

心理健康教育中心专职教师史鸿清

8月21日晚,我认真观看了“‘逃课’这点心事儿”主题心理健康公开课,收获颇丰。当下,大学生逃课现象时有发生,影响学生的学业与个人成长,这堂公开课恰似一场及时雨,为解决这一问题提供了新思路。

这堂公开课采用《沉溺》《迷茫》《挣脱》三个情景剧展示逃课场景,通过师生面对面共同探讨交流的模式展开教学,形式新颖且极具吸引力。情景剧生动还原了学生在逃课时的心理状态和行为表现,让抽象的心理问题变得直观可感。师生对话、共同支招的环节,充分调动了学生的参与积极性,引导他们主动思考逃课背后的心理动因。这种教学方式启示我,在今后的心理健康课程教学中,可以更多地运用案例分析、角色扮演等互动性强的教学方法,让学生在参与中深化对心理知识的理解和应用,提高他们解决实际问题的能力。

此外,这堂公开课让我深刻地认识到关注学生行为背后心理的重要性。在未来的心理咨询工作中,我要更加敏锐地捕捉学生行为背后的心理信号,帮助学生剖析问题根源,提供针对性的心理支持和辅导,助力学生积极觉察自身问题,勇敢面对困难,实现向阳成长,在学业与个人发展中找到平衡。

河南艺术职业学院专职辅导员荆瑞晨

作为辅导员,此次观看让我对学生逃课问题有了更深理解。情景剧里呈现的场景,在日常工作中并不少见。很多时候,学生逃课背后有着复杂的心理因素,比如有的学生因对课程内容不感兴趣,感觉学习困难而选择逃避;有的则是在自我认知和未来规划上陷入迷茫,进而用逃课来麻痹自己。

在今后的工作中,我要多与学生沟通,站在他们的角度去理解问题,挖掘他们逃课的真正原因。对于因课程问题而逃课的学生,我可以收集他们的反馈,与任课教师沟通,共同探索更有趣、更有效的教学方式。针对那些在自我认知和规划上迷茫的学生,我要积极开展个性化的学业指导,帮助他们找到学习的兴趣和目标。只有真正走进学生的内心,让他们感受到学习的价值和意义,才能从根本上解决逃课问题,引导他们健康成长。

安阳幼儿师范高等专科学校

语言文化学院辅导员杨琳

公开课以三个情景剧,生动展现了不同逃课背后的心理状态。逃课不只是简单的纪律行为,还可能是学生在学业压力、兴趣错位等困境下的无奈逃避。这让我明白,看待同学逃课,要试着理解背后的心理挣扎,或缺乏课程兴趣,或因学业压力产生逃避情绪。师生对话、共同支招环节,传递出遇问题要积极觉察、勇敢面对的理念,这不仅适用于学业,也为帮助学生应对生活中各类困境提供思路。

这次公开课,是一次心灵指引,让我懂得以更包容、理解的心态看待学业中的“小状况”,也学会用积极沟通、勇敢面对的方式,滋养学生的心理健康,踏实走好每一步。

河南轻工职业学院

马克思主义学院心理健康教师孙悦

在本期心理健康公开课中,逃课这一现象被赋予了全新的解读视角——它不再只是表面上的行为偏差,更是大学生内心世界的无声告白。三个案例,三场对话,生动地呈现了当代大学生面临的多重困境:人际适应的困扰、未来目标的迷茫、家长期待与自己抉择的冲突,这些都可能成为他们逃避课堂的深层动因。

令我印象深刻的是,公开课通过学生共创、心理对话的方式,温和地看到学生逃课行为背后的原因,并引导更多学生直面内心的矛盾与冲突。这种处理方式既避免了说教式的批评,又有效化解了学生的心理防御,让我们看到逃课行为背后,都藏着一个渴望被理解、被接纳的灵魂。这也让我明白:真正的教育不仅要关注学生做了什么,更要读懂他们为什么这样做。唯有理解行为背后的“为什么”,才能真正帮助学生走出困境,实现自我超越。

读懂“逃课”行为背后的“潜台词”此次心理健康公开课揭秘“逃课”行为背后隐藏的心理机制,引导学生发现问题、解决问题,保持积极向上的心态,实现真正的自我成长。

首页

首页