为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届二中、三中全会精神,重温习近平总书记殷殷嘱托,把握新时代伟大成就,省委教育工委、省教育厅在暑假期间开展“牢记嘱托践使命 行走中原看巨变”暑期大思政实践活动,引导广大青少年学生追寻习近平总书记视察河南足迹,以社会大课堂铸魂育人,在学思践悟中坚定信念,在知行合一中感恩奋进,奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章。活动同步在新浪微博平台开展“青心豫你山河行”话题讨论,鼓励全省青年学子通过“我行、我学、我讲、我拍”等方式近距离品味历史文化、领略科技力量,感受社会发展,畅想时代未来。

今天,和我们一起来看河南科技大学师生的暑期实践活动。

生动实践

7月7日至11日,河南科技大学组建一支实践队,赴郑州、开封、洛阳、南阳、安阳等8个市的12个历史文化场馆、红色教育基地和廉政教育基地,通过“沉浸式体验、互动式传播”等方式,引导青年学子在文化寻根中感悟中华文脉,在红色浸润中筑牢信仰根基,在廉政教育中锤炼品德修为。

文脉寻踪:在文化根脉中感悟千年文明传承

习近平总书记在河南考察时指出要“着力推动文化繁荣兴盛”。新时代青年更有责任和使命以青春之力为传统文化注入时代内涵,让千年文脉在新时代焕发出更加绚丽的光彩。从龙门石窟的数字化苏醒,到甲骨文在指尖的时尚重生;从比干庙里忠谏精神的现代回响,到清明上河园中非遗技艺的活态传承,实践队以创新为笔、以技术为墨,用青春智慧在中原大地上描绘出一幅文化传承的生动图景。

在洛阳龙门石窟的佛龛前,三维扫描的蓝光如流动星河,将千年石窟的细节镌刻进数字世界。实践队队员们举着相机,用《数字龙门》短视频串联起科技与文化的对话,镜头里,虚拟复原的佛像在屏幕上慢慢“苏醒”,青年学子的解说带着蓬勃朝气,让石刻艺术在像素光影中完成了一场跨越时空的亮相。

安阳殷墟博物馆内,一场别开生面的“甲骨文狂欢”正在上演。“猜字谜”游戏前围满了观众,抽象的甲骨文字转化为可感知的文化符号,让参与者在解谜中理解文字演变的历史脉络;而将甲骨文设计成文字“表情包”的创意更让人眼前一亮——“囧”字甲骨化身摊手小人,“雨”字符号成了萌萌的雨滴表情,三千余年的刻痕就这样跳进网络浪潮,成了年轻人指尖流转的流行语。

在卫辉比干庙的古柏下,情景剧《谏者》正上演着穿越千年的对话。演员们用现代台词演绎比干的忠谏故事,队员们跟着问卷上的问题沉思:“今天的‘忠’该如何诠释?”答案在热烈的讨论中渐渐清晰。

在开封清明上河园,实践队队员们换上宋式衣衫,在“宋潮挑战赛”里,用宋词填字的笔尖沙沙,诉说着新时代青年对中华优秀传统文化的传承。

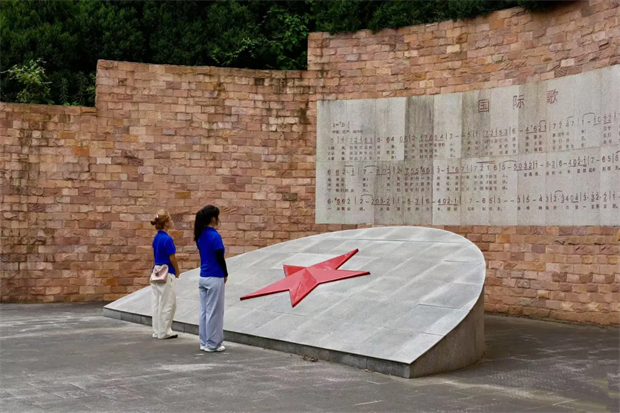

信仰铸魂:在红色浸润中厚植家国情怀

习近平总书记在考察河南时强调:“要讲好党的故事、革命的故事、根据地的故事、英雄和烈士的故事,加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想道德教育,把红色基因传承好,确保红色江山永不变色。”在实践过程中,实践队队员们用脚步丈量中原红色沃土,让实景实情成为新时代思政教育最鲜活的教材,在触摸历史中传承红色基因,在感悟初心中坚定理想信念。

在新县红土地上,鄂豫皖苏区首府革命博物馆的展柜里,锈迹斑斑的步枪与泛黄的家书静静诉说着峥嵘岁月。队员们在复原的战地场景前驻足,转身走向烈士陵园,《如愿》的歌声漫过松柏,那是青年与先烈的隔空对话。在兰考焦裕禄纪念园,队员们俯身细看那把破洞的藤椅和泛黄的工作笔记,每一处磨损、每一行字迹都在诉说着焦裕禄书记“人民公仆”的动人故事。展馆外,焦裕禄书记亲手栽下的泡桐已亭亭如盖,而他留下的精神,正在青年心中生根发芽,终将长成更为挺拔的参天大树。

清风砺行:在廉政实践中淬炼青春本色

为抓好青年时期的价值观养成,引导青年扣好人生第一粒扣子,此次“行走的大思政课”让廉政教育走出了教室,变成了可触摸的历史、可对话的文物、可体验的场景,增强了青年学子的情感认同和实践自觉,真正实现了廉政教育从“入耳”到“入心”的质变。

走进谷文昌生平事迹展,一张张黑白照片和一件件实物展品静静诉说着这位“四有书记”的清廉人生。队员们驻足凝视展柜中陈列的一件打满补丁的旧棉袄,袖口磨损处依稀可见当年的风沙痕迹。

南阳府衙的月台上,学子们轻抚“公生明”碑刻,六百年的风雨在青石上留下沧桑痕迹,却未能磨平字迹的棱角。古老的碑文与新世纪青年的目光在此刻交汇,诉说着跨越时空的价值传承。

在河南省廉政文化教育中心内,VR体验、模拟违纪后果等沉浸式体验让廉政教育从“耳边”走到“眼前”,用生动的实践体验帮助青年学子筑牢了拒腐防变的思想道德防线。

此次活动以中原大地为课堂、以历史文脉为教材、以红色精神为养分、以廉政文化为镜鉴,构建了一堂“行走的思政课”。队员们在文化寻根中激活传统基因,在红色浸润中砥砺初心使命,在廉政教育中锤炼品德修为,生动诠释了新时代青年“知行合一”的担当。此次活动既是学校推动中华优秀传统文化得到创造性转化、创新性发展的生动实践,也是引领新时代青年传承红色基因、培养廉洁品格的重要举措,更是落实立德树人根本任务、培养担当民族复兴大任时代新人的创新探索。

未来,学校将持续深化“大思政课”实践育人体系,引领青年将个人奋斗融入民族复兴伟业,为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章注入澎湃青春力量。

行有所获

河南科技大学

马克思主义学院研2413班学生段安新

走进鄂豫皖苏区首府革命博物馆,在将帅馆展区里,我的目光被展墙上王树声大将的一句话深深吸引:“我是大别山的儿子,是从那里开始闹革命的,大别山的人民哺育了我,哺育了红军。”质朴无华的言语,却蕴含着无尽的深情与感恩,刹那间,我的思绪被拉回到那段战火纷飞、热血澎湃的革命年代。彼时,大别山区的土地被鲜血染红,人民在苦难中挣扎,却又在坚定的信仰中奋起反抗。红军战士们怀着对革命的无限忠诚,对人民的深切热爱,在枪林弹雨中冲锋陷阵。他们的身影,在历史的长河中定格,成为了永恒的丰碑。红色文化从来不是课本上冰冷的文字,而是有温度、有力量的精神传承。站在烈士陵园,我更加懂得了今天幸福生活的来之不易。作为新时代青年,我们要做的不仅是铭记历史,更要用实际行动传承红色基因,让革命精神在新时代绽放光芒。

河南科技大学

马克思主义学院研2413班学生祁怡璇

走进焦裕禄纪念园中,我们看到了全国各地的游客自发来到这里瞻仰“焦桐”。在采访游客,了解他们心中的焦裕禄精神时,一位来自内蒙古的老爷爷在谈及焦裕禄同志的事迹时说到“他跪着查看灾情,却让百姓挺直了脊梁。”这句朴实的话语,让我瞬间理解了何为“心中装着全体人民”,这份跨越地域的崇敬,深深触动了实践队的每位队员。纪念园门口“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的焦裕禄精神二十字标语,更是让我们看到了焦裕禄同志浸透在补丁衣衫里的朴素、藤椅破洞中的坚韧。这种精神穿越六十余年风雨,依然是我们前行路上最珍贵的文化养分。作为新时代青年,我们要将这份“亲民爱民”的情怀融入血脉,用青春的步伐去践行、去传播焦裕禄精神,让焦裕禄精神成为人生路上的精神坐标,在服务人民中践行青春誓言。

河南科技大学

马克思主义学院研2413班学生李展慧

步入庄严肃穆的殷墟博物馆,当我的目光触及那些历经三千多年沧桑的甲骨、青铜器和玉器时,一种强烈的震撼感油然而生。我第一次如此真切地触摸到了商文明的厚重与温度,不再是教科书上遥远的概念,而是眼前实实在在的历史遗存。在甲骨文展区,我久久驻足。那些刻在龟甲兽骨上的古老符号,在一场有趣的“猜字谜”游戏中焕发新生,当同学们争相解读“车”“马”等象形文字时,欢呼声让沉寂的符号重新跳动起来。我突然懂得,所谓文化传承,不仅是瞻仰文物,更是要让甲骨文中跃动的智慧,通过青年的创意重新流淌。这次文化寻根之旅让我深刻意识到,作为新时代青年要以敬畏之心去学习和理解我们的文化源头,我们不仅要当好文明的守护者,更要成为创新的传承者,让这些穿越时空的符号,永远活跃在中华民族的文化血脉中。

追寻习近平总书记考察河南足迹,行走中原大地,厚植爱国情怀,践行初心使命,激发蓬勃奋进力量。

首页

首页