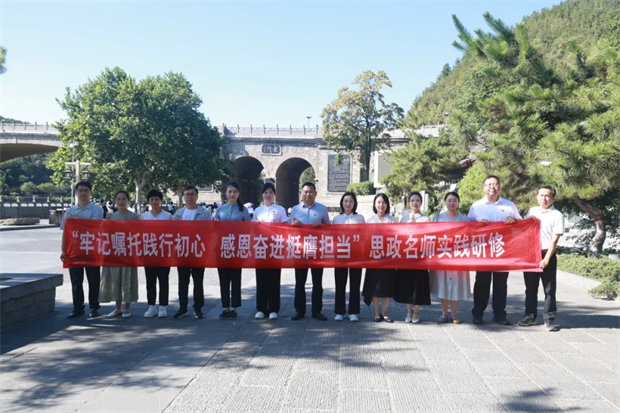

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,引导全省高校师生认真学习好、领会好、贯彻好习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,7月1日—5日,省委教育工委、省教育厅开展“牢记嘱托践行初心 感恩奋进挺膺担当”思政名师专题实践研修活动。

以社会大课堂铸魂育人,在学思践悟中坚定信念,在知行合一中感恩奋进,跟着六支研修团队的脚步,和我们一起来看第五天的实践研修风采。

智造队

7月5日上午,智造队根据“匠心铸魂 智造报国”的主题选定了小分队主题曲《祖国不会忘记》。在洛阳理工学院,队员们对歌曲背景进行深入了解,跟随音乐进行充分练习,顺利完成队歌大合唱的录制任务。

队歌合唱录制

沃野队

7月5日,沃野队走进河南农业大学小麦—玉米两熟高效生产全国重点实验室,深入了解最新育种成果及其在生产一线的应用,实地感受“藏粮于技”战略的中原实践。一代代育种人“十年磨一粒种”的坚守精神深深打动了在场队员。

河南农业大学小麦—玉米两熟高效生产全国重点实验室

集体备课会

沃野队组织召开集体备课会,复盘总结研修收获,凝练教学设计。麦田深处的谆谆叮嘱、食品工厂的高效运行和油茶青果的清香,纷纷转化为鲜活的育人素材。大家表示,将以此次研修为契机,讲好新时代“三农”故事,把所见所思讲进课堂、讲进学生心中,在推进农业强省和现代化产业体系建设中挺膺担当。

碧脉队

7月5日,碧脉队前往南水北调淅川移民丰碑园开展研修活动。园内弧形雕刻墙上,16.5万移民姓名整齐排列,每一个名字背后都承载着离乡别土的动人故事。凝视丰碑,队员们深切感受到移民群体为国家战略工程作出的巨大牺牲。

队员们走进南水北调移民精神教育基地博物馆,在“饮水思源”展厅,污染防治、生态保护、造林绿化及受水区域发展等内容,生动展现了淅川人民在后移民时代为南水北调中线工程的持续坚守与奋斗。队员们感慨,这些珍贵的展陈不仅是历史的见证,更让大家深刻体会到淅川人民忠诚担当、大爱报国的精神力量。

南水北调淅川移民丰碑园

南水北调移民精神教育基地博物馆

文焰队

7月5日上午,文焰队走进龙门石窟,在导游讲解下,队员们深入了解石窟历史,沉浸式感受“中国石刻艺术最高峰”的恢宏气象。现存2345个窟龛的龙门石窟,不仅是历史的见证,更是中华文明创新精神的生动体现。队员们循着习近平总书记考察路线,领悟文化瑰宝保护传承传播的意义,同时,录制思政课程,以创新形式践行传承中华优秀传统文化的使命。

文焰队前往龙门石窟研究院开展研修。队员们了解到,研究院引入微波水分仪建立实时监测系统,通过三维激光扫描修复奉先寺大佛裂隙,开创残损文物虚拟复原模式;同时,联合高校依托数字孪生平台推出“伎乐飞天” 动态展演,让文物从静态观赏变为沉浸体验。队员们深刻认识到科技赋能与多方协作在文化瑰宝保护、传承、传播中的重要作用。

龙门石窟

龙门石窟研究院

惠风队

7月5日,惠风队一行走进淅川县九重镇邹庄移民新村,队员们边走边看、边听边思、学习体验,重溯习近平总书记视察邹庄村时的温暖场景,深切体悟习近平总书记牵挂百姓的厚重为民情怀,汲取砥砺奋进的精神力量。

调研当地干部群众了解邹庄村治理建设

重溯习近平总书记视察邹庄村时的温暖场景

通过当地干部群众讲述,队员们聆听了丹江口库区移民舍小家为大家、举家搬迁的感人故事,深入探知邹庄村从一个普通移民村到“大邹庄”的发展史,对移民安置前后的生活变化、乡村振兴战略推进情况、特色产业发展和百姓增收情况进行深度了解,并实地学习了邹庄村党建引领基层治理的先进经验。

赤源队

7月5日,赤源队在河南大学开展总结复盘。上午,赤源队共同回顾研修内容,总结经验,查找不足。队员们一一分享研修心得体会,纷纷表示此次研修活动意义重大,收获满满,并结合各自工作,畅谈如何用好研修成果,为河南大思政工作贡献力量。下午,队员们开展读书分享会,分组查阅大别山精神、红旗渠精神、焦裕禄精神相关图书、音像资料,进一步夯实理论基础。

团队成员选取研修过程中看到、听到的一个个小故事、感动瞬间,逐一开展理论微课宣讲,展示各自研修成果。

总结复盘

读书分享会

理论微课展示

五天的学习之旅结束,思政名师们满载收获,一起来看。

智造队队员潘静

河南省高校青年宣讲名师工作室(培育)主持人、河南科技大学马克思主义学院教师

在本次研修活动中,智造队群策群力,根据“匠心铸魂 智造报国”的主题选定了小分队主题曲《祖国不会忘记》。在练习这首歌的过程中,我认真查阅了关于这首歌创作背景的资料。我为这首歌大气磅礴、雄浑壮烈的旋律感到震撼,更为航天科技工作者无私奉献的乐观精神而备受感动。

这让我想到本次研修活动中在郑煤机展厅示范墙上的一代代劳模,在中铁装备车间下巴尖上挂着汗珠的操作工人,在洛轴智能工厂一丝不苟的工程师们……他们都是《祖国不会忘记》这首歌的叙述对象,都是推动中原制造业发展的默默奉献者。这种为国奉献的精神使我看到了中原制造业发展成就的来之不易,也激励着我们以实际行动投身自己所选择的事业。

沃野队队员 朱瑞萍

河南省高校辅导员工作室主持人、河南农业大学文法学院党委副书记

在河南农业大学小麦—玉米两熟高效生产全国重点实验室,透过百余年来一代代农大师生接力奋斗的故事,我们深切感受到了农学人“为党育人、为国育才、为民育种”的使命初心,以及“把论文写在大地上,把成果送进千万家”的崇高追求。成果展厅里,一个个精心选育的小麦玉米新品种,生动诠释着“一粒种子可以改变一个世界,一个品种可以造福一个民族”的深刻内涵,也让我们对习近平总书记“中国人的饭碗要牢牢端在自己手中”的殷殷嘱托有了更深切的领悟。

从解决国人“吃得饱”的问题,到满足“吃得好、吃健康”的新需求,背后不仅仅是品种的更新迭代,更是农业科学家们数十年如一日的坚守。他们默默回应时代呼唤,矢志践行着“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”的神圣使命。在保障国家粮食安全的广阔天地里,我们更应将“弘农爱国”的农大精神和“厚生丰民”的办学理念融入思政课堂,引领新时代青年厚植爱农情怀,练就兴农本领,将青春智慧融入乡村振兴的伟大实践,共同守护好我们手中的“中国饭碗”。

碧脉队队员房静

河南省高校青年宣讲名师工作室主持人、河南职业技术学院汽车与交通学院党总支书记

“舍小家,顾大家,为国家,建新家。”这句淅川移民们用汗水与泪水凝结而成的誓言,字字千钧,既是他们背井离乡的悲壮注脚,也是新时代家国情怀的生动诠释。此次研修,南水北调淅川移民的奉献精神深深震撼了我。在丰碑园,16.5万移民姓名镌刻其上,为了南水北调中线工程,他们离开了祖祖辈辈耕耘的土地,离开了与之相依相伴的丹江,用大爱诠释了忠诚担当、大爱报国的精神内核。

作为思政教育工作者,我深感责任重大。这些镌刻在丰碑上的鲜活故事,正是开展爱国主义教育、集体主义教育的生动教材。在今后的工作中,我将把移民们“舍小家为大家”的担当、守护生态的坚守融入课堂,引导学生深刻理解个人与国家的紧密联系,激发他们的责任感与使命感,让无私奉献、接续奋斗的精神在新时代青年心中生根发芽,真正将思政教育转化为培根铸魂、启智润心的育人力量。

文焰队队员王姗姗

河南省高校青年宣讲名师工作室主持人、河南财政金融学院马克思主义学院“纲要”教研室主任

7月5日,文焰队队员们以习近平总书记在龙门石窟考察时的重要指示为切入点,围绕“把中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好”这一核心命题,走进龙门石窟与龙门石窟研究院,深刻领悟习近平总书记关于文化遗产保护传承重要论述的精神内涵。

龙门石窟是石刻艺术的巅峰之作,历经千年风雨仍熠熠生辉。奉先寺卢舍那大佛既承载着盛唐气象,更体现了中华文明“和而不同、美美与共”的包容特质。正如习近平总书记在讲话中指出:“中华文明自古就以开放包容闻名于世。”石窟中北魏的“秀骨清像”与唐代的丰腴圆润交相辉映,正是文明交流互鉴的生动见证。

在龙门石窟研究院,我们了解到文物保护工作者运用数字化技术让千年瑰宝“活起来”:3D打印复原残损造像、数字孪生平台实现沉浸式游览、多场耦合实验室破解风化难题……这些创新实践印证了习近平总书记“运用先进科学技术提高保护水平”的重要指示精神,也让我们深刻地认识到,守护文化遗产既要赓续“莫高精神”的匠心,更需与时俱进、科技赋能。

我们将以此次参观为契机,引导学生从历史与现实的对话中感悟中华文明的突出特性,在文化遗产的创造性转化中增强文化自信,让守护文明根脉的使命代代相传。

惠风队队员 赵晓毅

河南省高校青年宣讲名师工作室主持人、郑州大学马克思主义学院副教授

7月5日,惠风队继续南阳淅川邹庄行,沿着习近平总书记的足迹,深入实地走访,感悟“中部人家”的生活巨变。

村支书用朴实的话语给我们讲“党的领导是乡村发展的定盘星,乡村发展离不开党建引领,作为五星支部,工作上,不能只依靠党,我们要带好队伍,发展产业,示范引领”。这一番话,并非空洞的口号,而是邹庄在乡村振兴道路上的行动指南,彰显着乡村发展中民心向背的重要意义。在习近平总书记曾到过的“温习之家”,曹阳祥老人眼中闪烁着感念的光,他深情讲述着村庄翻天覆地的变化,一砖一瓦的变迁,都诉说着国家政策的温暖与力量。在村副主任邹会彦家中,家人们对习近平总书记到来的场景依然历历在目,他们满怀感激地表示,党的好政策让村民们吃上了“产业饭”“旅游饭”,生活越过越红火。讲解员说,自己从一名宝妈变成了讲解员,文旅发展让家门口就有活儿干。满满的自豪和骄傲诠释的正是乡村振兴最真实的感受。还有村头那间小小的快递站,看似毫不起眼,却成为连接山乡与外界的重要纽带,脉动着时代的生机,也展现了乡村发展的无限潜力。

这浸润泥土气息的邹庄一日,胜过万千书斋中的理论推演。习近平总书记所讲“江山就是人民,人民就是江山”,在此地并非抽象符号,变为了乡村振兴的稳步推进、人民生活水平的持续提升、中部地区的生机勃勃。当我们的课堂链接田间地头,“人民江山”就从理论命题转化为具象的人、温暖的场,思政课要用好这样鲜活的时代素材,让信仰入耳入脑又入心。

赤源队队员远洋

郑州市第八十五中学思政课教师

7月5日,赤源队在走访大别山、红旗渠、焦裕禄纪念馆后,进行了总结和分享,我感触颇深。

我感动于团队共进的力量。在此次研修活动中,无论是奔赴各处的实地学习,还是今天的复盘研讨,队员们一路同行、同思、同悟。这份“独行速,众行远”的团队情谊,让我深切体会到集体智慧的光芒与同行者支持的温度,这是此行超越知识本身的宝贵财富。

我感佩于精神丰碑的伟力。巍巍大别山,是“革命理想高于天”的信仰熔炉;绝壁天河红旗渠,奏响“人心齐,泰山移”的奋斗壮歌;焦裕禄书记的泡桐与旧衣,无声诠释着“生也沙丘,死也沙丘”的公仆赤诚。身临其境,方知精神谱系之厚重、思想伟力之磅礴。

我感奋于课堂践行的方向。此行最大的动力,是将这份滚烫的精神滋养转化为育人活水。以情境重现历史温度、以探究激活时代链接、以榜样烛照日常言行。与团队共研教学案例,让红色基因在课堂生根,方不负此行淬炼。

教育者先受教育专题研修之旅告一段落,但求学的步履不会停歇,牢记嘱托践行初心,感恩奋进挺膺担当,河南思政名师永远在路上。

首页

首页