始于初秋,终于盛夏,从“早八”的日出到夜跑的星光,从论文的批注到宿舍熄灯后的歌声,太多的不舍与眷恋都化于笔尖,藏在致谢里,致老师、同学、父母和那个努力向前的自己,一起看河南高校学子论文致谢背后的故事。

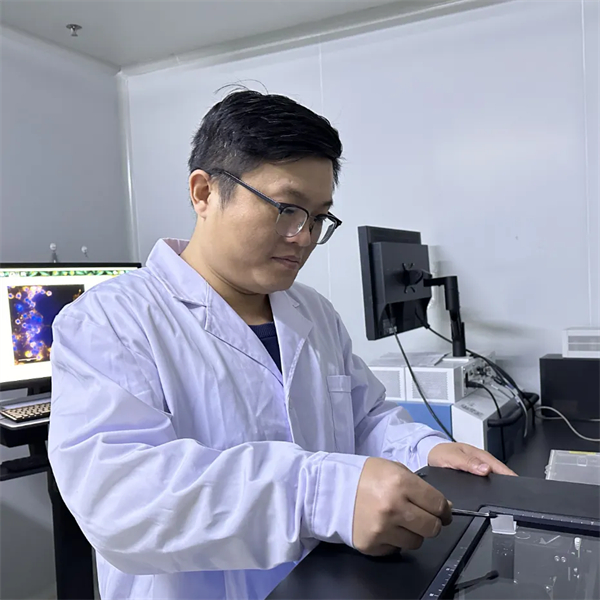

河南大学物理与电子学院物理学博士班学生李世佳

深夜的实验室里,X射线衍射仪工作站采集的测试数据逐渐接近闭环。当光标在“致谢”两字后长久闪烁时,二十载求学生涯真实清晰地浮现在眼前。那些精密仪器无法测量的冷暖,那些方程公式无法计算的深情,此刻都凝作墨痕里的种子,在黄河水浸润的厚土上开花结果。

我的博士生导师白莹教授办公室的灯光,总比晨光更早穿透物理楼的薄雾。四年博士征途,她用文献批注里的红笔标记带我远离迷茫,用充满深情的谆谆教诲助我刺破虚妄。记得我带着那组稳定运行了半年之久的循环数据,与她在办公室彻夜讨论时,她指着窗外枝繁叶茂的梧桐树告诉我说:“人生不是百米冲刺,是终其一生的马拉松。”在她春风化雨般的指引下,我终将偶得的科研灵感转化为创新源泉,将零散的实验数据串成璀璨珠链。

大道不孤,众行致远。在漫长崎岖的科研道路上,我有幸与一群志同道合的青年教师和师弟师妹们携手前行。电池测试室的温度将我们浇筑成特殊的晶体结构,材料合成室的能量将我们耦合成稳固的物质形态。实验室内匆忙的脚步从未停歇,小伙伴们标记的便签已然泛黄。难忘2023年冬季第一场大雪的夜晚,我们在实验室围炉夜话讨论测试方法;2024年暑假仪器故障的暴雨天,我们挥汗如雨接力维持仪器精准跳动。所有的热情与汗水都将成为我们共同青春里最美好最珍贵的回忆。

家庭的温暖总能给予我前行的力量。金明校区小西门每天下午14点30分那一趟归乡的大巴,承载着我对父母的思念驶向归途。同时,我也非常幸运在河南大学遇到能够相守终生的另一半,我们一起并肩作战度过充满挑战的求学时光。

合上论文封面的那刻,河大园的花草树木正将新绿洒向天际。那一颗颗电池中凝聚的梦想、充放电测试仪中跳动的时光,最终炼成了一粒活力四射的火种。一切过往,皆是序章。在生命的马拉松里,致谢只是新的开始。征途中接收到的所有光和热,将会被重新编程为照亮世界的能量。在探索物质本质的永恒道路上,每一步都踏在未知与已知的交界。愿未来,我们能用对真理的执着追求,编织出更璀璨的美好明天。

河南理工大学物理与电子信息学院通信与信息系统2201班学生张俊遥

在实验室里敲下论文致谢的最后一个句号时,求学路上那些固执勇敢的珍贵片段在我眼前浮现,一帧帧、一幕幕,拼凑出研究生三年珍贵的成长画卷。

求学路上,或晴或阴,或风或雨,幸得良师垂范,喜获益友同行。导师始终以严谨态度为我指明方向,那些耐心细致的授业解惑、反复修改的论文批注、及时分享的学术前沿,为我打开一扇扇眺望学术星河的窗户。在他的引领下,那个胆小迷茫的小女孩逐渐变得勇敢自信。

追忆三年时光,最难忘却的是发表第一篇论文的艰辛,数十次推翻重来的推导,仿真结果与理论分析始终如两条永不相交的平行线,让我在自我怀疑与倔强坚持中反复拉扯。在这至暗时刻,导师和师姐始终对我持以鼓励的态度,亲自编写代码帮我寻找问题根源所在。在他们的帮助下,我找到了可行的方法,成功发表论文。这份师恩和情谊,将永远指引我前行的方向。

致谢里每一个名字,都承载着独一无二的故事。感谢所有温暖的相遇,更感谢自己勇敢与坚持、努力与固执。道阻且长,行则将至。我始终坚信,无论前路如何,只要不退缩不放弃,埋头勇进,终会在岁月深处,遇见属于自己的答案。

河南工业大学粮油食品学院博2101班学生来睿

彼时落笔论文致谢,尚能洋洋洒洒,一气呵成,如今再谈字里行间蕴藏的记忆,却觉千言万语难尽。那些被压缩成致谢的分分秒秒,原是心海深处的阵阵涟漪。

梧桐影下的圈。春末的梧桐絮飘进实验室那日,我的论证链条正在风中飘摇。斑驳树影间,安老师的笔尖轻轻划过纸面,圈出关键所在。微风拂过,梧桐叶沙沙作响,纸页轻扬,思绪随之飘远。那圈点间的智慧,如同梧桐叶隙间漏下的光影,点明了迷雾中的方向,使我重拾信心,不再焦虑。

凌晨三点的灯。办公室里,刘老师的眉头紧锁,此时离她出差仅剩四小时,而她手上正是我那提交期限临近却尚未完善的返修论文。窗外星光点点,室内思维火花碰撞,灯光映照下的文稿,字里行间透出严谨与温情。天光破晓,文稿终成。窗外夜色渐淡,心中感激却愈发浓烈。

四季常开的门。某个寻常的周六夜晚,我的叩门声划破了夜的宁静,虚掩着的门缓缓开启,辅导员常老师微笑着迎我入内,询问我的学术进展与生活近况,耐心倾听,细致解答,给与指导建议。窗外四季更迭,那扇门却始终为我们敞开。

回望来时路,方才看清学术之路的本质。它从来不是孤独的远征,而是无数双手托举的飞行。学生驽钝,幸得恩师安红周教授传道解惑,倾囊相授;更蒙刘洁副教授悉心点拨,于困顿处抽丝剥茧;更有常德海老师耐心指导;亦得同门倾力相助;而终年父母以粗茶淡饭筑我脊梁,用沉默守望铺就书山长阶。学术之舟,因有众人扶持,方得破浪前行。

河南中医药大学药学院2018级博士研究生班王胜超

彼时求学,三生之有幸,得遇恩师——郑晓珂教授和冯卫生教授。日月既往,不可复追。合上博士论文的最后一页,恍惚间又看见2018年那个盛夏,初入实验室的自己攥着实验记录本的紧张模样。未曾想那厚重的毕业论文,竟藏着数不清的梦——找选题时的迷茫,导师反复推敲修改的PPT,共同奋战不眠的瞬间。

最难忘怀两位导师的言传身教。每周组会上,导师随口问起实验的进展,便能点破逻辑漏洞;开题的文件夹,仍存放着修改十余版的PPT文稿,让我再次重温了那个春夜里最温暖的注脚。他们教会我的不仅是科研方法,更是“诚以待人、严谨治学”的为人之道。

同门的情谊是科研路上的星光,不知多少日夜的并肩作战,让枯燥的实验台也染上了温度。写致谢时我数次停笔,才发现那些曾以为的“辛苦”“批评”,早已化作对师友的感恩。

合上论文的瞬间,我看到写下的“少年青春不常在,我辈韶华终不负”,明白求学最珍贵的馈赠,不仅是学位证书上的烫金字,更是导师的面授耳提,是团队那句“我们帮你”的温暖,是自己在深夜实验失败后依然选择重新再来的勇气。他们用最朴素的方式,支撑着我在科研路上走得坚定,成为生命中最珍贵的能量。

如今已告别学生时期,案头的数据图谱还留着初次翻读时的笔记。那些被知识浸润的时光,终将在未来的科研路上,化作照亮前路的月光,照亮每一个求真的夜晚。

河南城建学院交通工程专业交通工程2班学生张坤

提笔写下这篇致谢时,我心中仿佛被岁月与情感的细流浸润,既有对过往的眷恋,又有对未来的期许。四载光阴如白驹过隙,当“致谢”二字落在纸上,我才恍然惊觉这段旅程已至尾声。

在书写对张蕾老师的感谢时,眼前浮现的是她伏案批注论文的身影;提及辅导员崔莹莹老师,内心泛起阵阵暖意;而教研室老师们的身影,则让我想起课堂上那些被知识点燃的瞬间。

写到父母时,笔尖几度凝滞。古语“哀哀父母,生我勤劳”道尽了天下儿女的愧疚与感念。他们的爱从不喧哗,却如大地般厚重,托举着我从家乡小城走向更广阔的天地。而关于女友与挚友的段落,字句间皆是温柔。这些琐碎的温暖,让我孤独的求学岁月开出了花。

最后,当笔触落向“感谢考研的自己”,眼眶忽而湿润。图书馆闭馆时的星光、草稿纸上密密麻麻的公式、冬日清晨背书呵出的白雾,都在此刻化作对坚持的敬意。那些与自己较劲的日子,终究成了生命里最坚韧的底色。合上致谢页时,正如文末所写:“人生小满胜万全”,此刻的我,带着满心的温暖与力量,即将奔赴下一程山海。而这份致谢,不仅是告别,更是对未来的承诺。

洛阳理工学院外国语与国际传播学院B211008班学生徐子未

在敲下致谢最后一个字后,我如释重负。这篇毕业论文作为大学四年最终幕,终于在我手中完结。

每年“毕业季”我总会在网上刷到一些或幽默风趣或真挚感人的致谢内容。我幻想过无数次如何将致谢的内容写得豪情壮志、深切感人,可真到下笔时,我却不知道该怎么去表达我的所思所想。我想将大学四年所有的恩师都写进我的致谢中,感谢他们对我说过的每一句话,让我能够越来越成熟,意志坚定地去追寻自己的梦想。我也想感谢大学中遇到的挚友,感谢他们在我情绪低落时一次次为我加油,与我谈论理想和未来。还有一直支持着我的家人,我有许多话想对他们说,但是心中翻涌的千言万语全都卡在喉间,电脑屏幕上的光标不断地闪烁着,我的致谢词也是删了又删。

就这样,我的致谢词拖了很久。直到那天,我整理了大学四年所有的书籍,大一时拍下的证件照忽然从书页中掉落。我捡起照片,又照着镜子,看了很久。拍下这张照片时我刚入学,再次拿起它已经临近毕业。我和照片里那个女孩相比似乎没什么变化,不过时间的流逝在我的心里有了实感。将照片收起,我重新坐到电脑前,感谢老师和父母一直以来对我的支持,而最后那句:“Go and see the future”我想说给自己听。去看看你的未来吧,即使未知即使迷茫,也请铭记大学四年的热情与拼搏,奋力地奔向属于自己的未来。

郑州商学院艺术学院21产品4班学生石蕾

盯着文档里 “感谢我的导师丁老师”这行字,记忆一下闪回到大一的PS课。戴着鸭舌帽的年轻女老师抱着iPad走进来,笑眼弯弯:“哈喽!这学期我带你们PS课。” 那时谁会想到,这位像邻家姐姐的老师,后来成了我毕业设计路上的 “定海神针”。

重读致谢,鼻尖发酸。做毕业设计的日子,我像误闯图腾迷宫的小怪兽,灵感枯竭时抓狂,方案被否时沮丧。丁老师总能 “一语点醒梦中人”,那句 “龙纹提取可以更丰富,销售人群定位要更精细”,瞬间让我拨开迷雾。和室友一起深夜改稿时的吐槽、欢笑,也成了最特别的 “灵感BGM”。

家人给予的温暖总是会给予我精神力量。每当我对着电脑抓耳挠腮时,妈妈就端着热牛奶温柔说道:“别累坏了,喝完再搞!” 她不懂设计稿,却总用温热的牛奶,给我最实在的能量补给。

合上论文,我恍惚间才惊觉,这段 “鸡飞狗跳” 的日子,早已成了青春最珍贵的图腾。那些温暖过我的人,正化作我设计里最动人的图案,熠熠生辉。

信阳农林学院风景园林艺术学院环境设计21-1班学生高晓曼

写毕业论文时,最让我踌躇的不是正文,而是致谢。它像一场郑重的告别,又像一封寄给过去的信。我的致谢里,藏着许多“未言尽”的故事。

功能说明:

CAD引导线——导师:您像永不卡动的CAD引导线——给迷路的我标注精准坐标,着手毕业论文时,您手把手教我捕捉端点,化解我焦虑的“人流拥堵”。

无障碍设计——辅导员:四年里您像校园里的“无障碍预警系统”——在每一个天气骤变的前夕,为我们提前铺好防滑垫。那些絮絮叨叨的“记得添衣物”,是最温暖的“无障碍扶手”。

隐蔽工程——爸妈:你们是地基里的钢筋,看不见,但撑起全部重量。

特别鸣谢:

613的“夜猫子战友们”,你们是黑暗里永不熄灭的“辅助光源”,陪我熬过数不清的“渲染等待进度条”;还有那台总在渲染时死机的电脑,你让我学会耐心等待。

有人说致谢是论文里唯一“自由”的部分,学术或许有标准答案,但成长没有。那些笨拙的、热烈的、遗憾的瞬间,最终都化作纸上的寥寥数语。这四年就像一场永不保存的SU模型——虽然终要关闭,但每一个构件都已在记忆里自动备份。

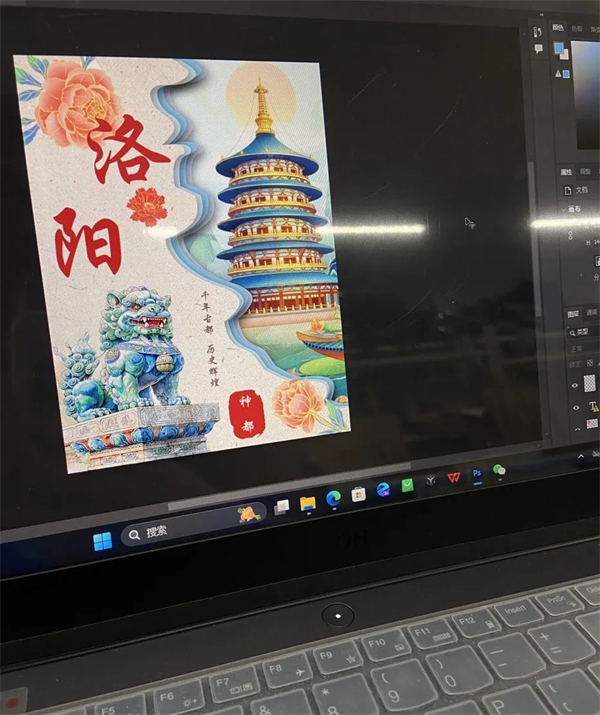

郑州铁路职业技术学院艺术学院视觉传达24A1班学生李雨莹

春风掠过,草长莺飞,世界如同温柔的调色盘,我带着对美术的热爱扎进集训室。素描纸上铅笔沙沙作响,橡皮屑簌簌坠落,如同未说出口的忐忑。在无数个临摹石膏像的深夜,我逐渐懂得,美术不仅是技法的雕琢,更是心灵的沉淀。每一次调色,都是与色彩的对话;每一幅画作,都是对世界的独特诠释。这段经历,让我在方寸画布间,找到了属于自己的表达。

踏入大学校园,我带着这份对美的敏锐感知,加入了大学生新媒体中心。在这里,我用画笔勾勒推文的插图,以色彩搭配营造视觉氛围,让静态的文字在设计中“活”起来。为了写出更加精妙的微信公众号文章,我浏览学校网站,学习精美的语言,将现实的画布迁移到有文字的镜头中。

从画室到如今的专业设计,变的是创作的媒介,不变的是那颗追求美的心。这段旅程,让我明白艺术从不止于一种形式,而我也将继续在墨色与像素的交响中,书写属于自己的独特乐章。

新乡职业技术学院艺术学院22视觉传达一班学生李宇凝

我的毕业设计作品叫《梦觉》,是为白云寺设计的IP形象。创造它的过程并不顺利,一次社会实践,我和老师来到了白云寺,初见寺院里的几棵古树时,我甚至无法用语言来描述其震撼,在论文选题时我第一个想到的就是它。第一次抱着电脑去找老师寻求意见时,我的心跳像密集的鼓点,所幸设计方向没有错,老师给我提出了一些发色、服饰上的建议。修改过后我开始制作3D形象。当大家都在“星星眼”般的眼神看这个IP形象并且向我预定时,我自豪得好像全身的血液都加快了流速。在校的每一天,我们都在勇敢地面对问题,最后那些看似难以逾越的难题,都在一天天被我们悄然瓦解。

两年前的我无论如何也想象不到自己今天的模样,站在校门外回望在校生活,永远发光的不只有跨越门槛时真切的感受,相互羁绊的同窗情谊,还有老师们指导帮助我的忙碌身影。参加工作后的每一次熟练操作软件、每一次轻车熟路地从脑中挑选版式,我都想大叫着跑回学校拥抱我的老师,感谢老师的不吝赐教,让我每一次都有底气说出“我可以”。

行文至此,情不止此;时光飞逝,纸短情长,那些回忆、感动、经历与成长终会成为每一位河南学子前行路上的动力。前途漫漫,各自珍重,愿每位即将走出校园的学子所行坦途,脚步不停。

首页

首页