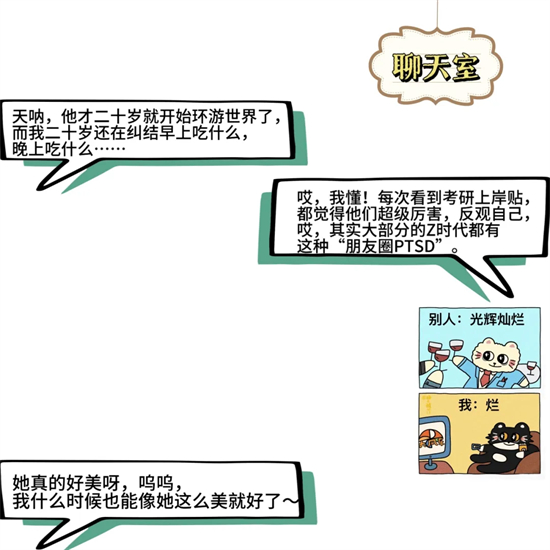

你是否也有上述烦恼?羡慕别人说走就走的旅行、成功上岸、姣好的外貌、多才多艺……可自己似乎啥也不行。打住,请停止对他们“神化”的打光和不断地贬低自身,也许我们需要来一场切身的祛魅,将光打到自己身上。

总在神化?——祛魅的心理学动因

“祛魅”一词源于哲学家韦伯提出的“世界的祛魅”,原指科学和理性发展消解了传统宗教、权威的神秘性与神圣性。如今,它成为了我们对抗焦虑的一把利刃—撕掉外界的光环滤镜,看清真实的人性与生活。

在这个信息大爆炸的时代,社交媒体就像一个巨大的“成功橱窗”,把所有人塞进去,让我们误以为别人的生活就是标准答案。对自己越是达不到、够不着的人和事,越是给他们打上强光、加上滤镜。高不可攀的目标,常常让我们感到畏惧,不自觉地贬低自身,不配得感往往也就更加强烈。

“每个人都有一个阴影,只有正视它,才能获得心灵的成长。”祛魅的过程其实就是一个不断发现真我、去掉滤镜、直达本质的过程。当我们剥开层层包裹的外壳后,才会发现自己内心深处的真实渴望。

终极祛魅:对自己脱敏

祛魅的本质是通过认知重构消解对他人的理想化投射,其核心在于打破“完美想象”与“现实存在”的认知偏差,从而建立更真实立体的价值判断基准。从心理学角度出发,我们可以从以下三个方面完美实现自我脱敏:

认知暴露训练

主动观察并接纳“非完美样本”,破除“全有或全无”的极化思维。比如我们羡慕别人环游世界,却选择性忽略了他们可能会遇到语言不通、天气不好的困境。看见他人真实的生活切面,同步记录自身成长轨迹中的微小进步,逐步建立对“不完美常态”的心理耐受力。

自我对话优化

用“允许渐进式成长”替代“必须完美”,将“TA很强”转化为“我可以借鉴”。比如向成功上岸的他们请教经验,相信自己也能成功。以此建立反PUA话术系统对抗内在批评,有效消解对别人神化的光环。

强化正向反馈

经常记录自身微小的成就,重塑自我评价体系。今天运动了半小时,也是一件值得记录自身成长的事情。持续积累正向反馈可以逐步消解因“理想化自我”落差导致的焦虑,帮助我们循序渐进、一步一个脚印地变好。

祛魅实操指南

对强者祛魅

围观名人塌房、考研圈“英一事变”等一系列事件时,我们忽略了一个事实:TA们只是在某一领域得心应手,并不代表在各个方面都是完美无瑕。我们往往会因某人的单一优势而神化其整体形象,无限放大TA的优点,即心理学上的“光环效应”。

强者的光环部分是我们赋予的,勇于接受自己的平凡,才能将聚焦点拉回。将“TA好厉害”换成“TA怎么做到的”,关注其方法而不是光环。把精力用于自我提升,让自己变强才是最重要的。

对美貌祛魅

望着朋友圈里的动态,曼妙的身姿,姣好的面容,总想着自己要是再白点、再瘦点、再高点,那该有多好。人们总习惯于将他人的高光时刻对标自己的日常,殊不知自己已经陷入“社会比较陷阱”之中。

“单眼皮省眼影,小腿粗稳重心,其实这样的我也很可爱”,每天进行心理暗示,帮助我们摆脱不配得感的烦恼。将闲暇时间用来锻炼,学习化妆、穿搭技巧,因为祛魅最好的方式就是拥有。

对困难祛魅

“这事我从没做过,我可以胜任吗?还是让他来吧,他可是这一领域的‘专家’”。有的时候我们通过崇拜强者或沉迷幻想,逃避自我成长的痛苦。这种心理代偿机制——安全区代偿机制短期内可以缓解焦虑,但长期却会导致自我矮化。

人人都有畏难心理,尤其是未知的困难。不妨给自己加油打气,去向擅长解决这件事的人请教方法,放下内心的抗拒,勇敢地去面对,你会发现有些事情不是它本身难,而是被自己的“假想”给唬住了。

人生,是一场持续的祛魅之旅。他强任他强,清风拂山岗。

生活是一场随性的演出,别人没我们想的那么厉害,我们也没有自己想的那么渺小。

当我们活成了真正的自己,我们就拥有了遇上任何人也能平等对话的底气。

“你很好 我也不差”

本期专栏作者

河南大学心理健康教育与咨询中心专职教师、河南省高校心理健康教育名师李永鑫工作室核心成员尹亚文

工作室简介

河南省高校心理健康教育名师李永鑫工作室

河南省高校心理健康教育名师李永鑫工作室由我省知名心理专家李永鑫教授担任主持人,核心成员由心理学教授、注册心理督导师、心理健康教育教师和精神科医生组成。工作室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以推动河南省心理健康教育高质量发展为主题,以构建一体化心理健康教育新格局为主线,以创新心理健康教育工作新模式、新方法为根本动力,集心理健康教育教学、咨询辅导、科学研究、学术交流、管理培训等内容为一体,坚持“对内凝聚、带动团队、向外辐射、示范创新”,将心理健康素养提升融入人才培养的各个环节,推进心理健康教育更加注重服务学生全面发展和终身成长、做到知行合一、实现共建共享。

首页

首页