为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,落实习近平总书记重要指示和全国宣传思想文化工作会议精神,用社会主义核心价值观铸魂育人,引导广大青少年学生在学思践悟中坚定理想信念、在奋发有为中践行初心使命,以实际行动积极投身新时代、奋进新征程,省委教育工委、省教育厅在2025年寒假期间开展“青力青为 豫见未来”主题思政教育实践活动。

发现科技力量、感受时代变迁,畅想家乡未来、书写青春篇章。河南学子在寒假期间积极参与活动,围绕“了解掌握新技术”“推介家乡美食美景”“打卡家乡地标建筑”“本土优秀传统文化”等主题,在新浪微博平台参与#青力青为豫见未来#话题讨论,书写自己的实践故事。

下面,一起来看河南农业大学学子风采绽光芒。

河南本土优秀传统文化

罗山冬夜·皮影戏

腊月归乡,踏雪至罗山。村头老祠堂内灯火摇曳,布幕高悬,乡邻围坐,人声裹着寒风,暖意却浓。

锣鼓骤响,昏黄油灯映亮幕布。驴皮刻的影人薄如蝉翼,金甲红袍透光生辉,刀剑相击时铿锵有声。老艺人指间翻飞,影人腾挪如活:杨六郎策马扬鞭,穆桂英枪挑敌将,皮影关节随唱腔震颤——豫南调糅着楚腔,声未落,喝彩已起。

戏散人未散。后台见三尺木箱堆满影人:须发用马尾细缀,兽甲以镂空雕花,颜料浸染百年不褪。老班主轻抚影箱:“一张驴皮刻三天,一副嗓子练十年。”

离乡前夜,祠堂灯火复明。幕布上影人舞动,台下孩童眼亮如星。罗山皮影,刀尖上的山河,灯火里的春秋,正借风雪夜,续写新章。

——河南农业大学 董珍珍

推介家乡美食

郏县饸饹面:舌尖上的乡情与美味

广袤的中原大地上,河南美食如繁星般璀璨,而河南省平顶山市的郏县饸饹面,便是其中一颗耀眼的明珠,散发着独特的魅力,承载着无数人的味蕾记忆与乡情眷恋。

郏县饸饹面的历史源远流长,仿佛一部厚重的史书,每一页都写满了故事。相传,它的起源可追溯至千年以前,在漫长的岁月长河中,历经传承与发展,成为了郏县人生活中不可或缺的一部分。无论是达官显贵,还是平民百姓,都对这一碗热气腾腾的饸饹面青睐有加。

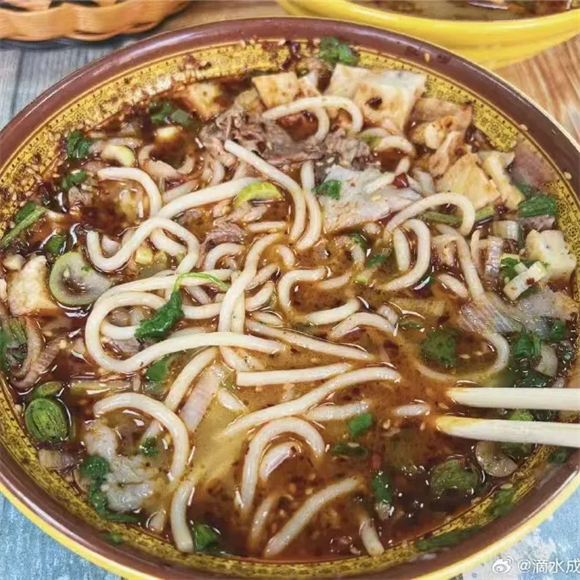

从外观上看,郏县饸饹面极具视觉冲击力。当一碗饸饹面端上桌,首先映入眼帘的是那一大海碗,粗瓷质地,朴实无华,宛如北方人的性格般豪爽大气。碗中,滚圆的面条粗细均匀,它们紧密地簇拥在一起,仿佛在诉说着团结的故事。面条之上,星星点点地撒着翠绿的葱花,宛如夜空中闪烁的繁星,为整碗面增添了一抹清新的色彩。几片肥美的羊肉静静地卧在面条间,纹理清晰,散发着诱人的香气。而那一层漂浮在汤面上的辣椒油,色泽红艳,鲜艳夺目,如同一层绚丽的霞光,瞬间勾起人们的食欲。

挑起一筷子面条,放入口中,面条的爽滑劲道与汤汁的浓郁醇厚在舌尖上碰撞,让人回味无穷。咬上一口羊肉,鲜嫩多汁,肉香四溢。再喝上一口汤,温暖瞬间传遍全身,仿佛所有的疲惫都在这一刻消散。而那羊油辣椒,更是为这碗面增添了别样的刺激,即使是不爱吃辣的人,也会忍不住多尝几口。

如今,随着时代的发展,郏县饸饹面不仅是郏县人餐桌上的常客,更是走出了郏县,走向了全国。它就像一张闪亮的名片,向世人展示着郏县的美食文化与风土人情。对于在外漂泊的郏县人来说,一碗饸饹面,不仅仅是一道美食,更是家乡的味道,是浓浓的乡情,是心中永远的牵挂。每当思念家乡时,那一碗热气腾腾的饸饹面,便会在脑海中浮现,慰藉着他们的心灵。

——河南农业大学 王炳涵

推介家乡美景

相约新乡南太行,共赏山河华章

亲爱的朋友,如果你有时间,一定要来看看新乡南太行,看看郭亮村人一锤一钎凿成的绝壁长廊,感受一下万仙山的奇幽雄壮;看看“洞天澄心性”的八里沟,美名流芳;站在九莲台远远眺望,感受山与山的相得益彰。亲爱的朋友,如果你的体力允许,也可以爬上红岩绝壁,一睹老爷顶的绝美风光。当然,最不可错过的是关山的景象,关山关水关天下,好汉坡、石柱林、一线天等,应接不暇。来新乡南太行,亲身领略这无限风光,让心灵在此找到归港,收获一生难忘的绝美诗章。

——河南农业大学 申梦媛

在生活场景中了解新技术

河南省科技馆:科学启蒙的殿堂

河南省科技馆是一座集科普展览、科学体验、科学教育等多种功能于一体的现代化科技馆。

从基本内容来看,它拥有众多主题展厅。这些展厅通过大量的实物展示、模型、互动装置等形式,涵盖了物理学、化学、生物学、天文学等多方面的科学知识。从宇宙的奥秘到微观的粒子世界,从古老的科技发明到现代的高新技术成果,都在科技馆中得以呈现。

在科学启蒙方面,对于学生群体有着独特的意义。学生虽然已经接受了一定程度的教育,但科技馆就像是一个将知识具象化的大课堂。许多之前在书本上抽象的概念,在这里可以通过亲手操作、直观观察而变得清晰。比如在物理展厅体验电磁感应现象,让原本晦涩的理论瞬间变得生动有趣,就像为科学知识的进一步探索打开了一扇新的大门,激发学生们对未知科学领域的好奇心。

在培养科学精神方面,它更是功不可没。科技馆鼓励大家质疑、探索、创新。在这里,观众可以看到科学发展历程中的曲折与突破,了解到科学家们为追求真理所付出的努力。这种耳濡目染的方式,有助于观众尤其是学生群体们培养严谨的科学态度、勇于探索的精神,以及创新思维。无论是参与科学实验,还是参观科技成果展览,都能让观众感受到科学的魅力,从而在未来的学习、研究和生活中,以科学精神为指引,不断追求进步,为科技发展和社会进步贡献自己的力量。

——河南农业大学 王浩博

打卡家乡地标建筑

禅寺光阴

中原腹地,汝水蜿蜒处,南海禅寺静守千年佛光。琉璃瓦上流转的晨昏,是东汉熹平年间种下的第一粒菩提,在唐宋烟雨里抽枝,于明清霜雪中结痂。玄奘西行前曾在此掸落袈裟上的长安月色,东坡北归时以竹笔蘸汝河水,在银杏叶上题写“本来无一物”的偈语。那些被香火熏染的梁柱,像老僧掌纹般皴裂着层层年轮,每道裂隙里都嵌着半阙未诵完的《妙法莲华》。

十二座花岗岩牌坊次第舒展,恍若十二道轮回之门。月光在“子鼠献瑞”的浮雕上镀银,又在“午马踏云”的棱角处碎成星屑。五十米山门垂落的阴影里,五百米莲花甬道正吞吐着朝圣者的足音——青石板上绽开的莲纹,接引着布鞋、草履、云头锦靴,将红尘的重量化作浮屠塔尖的一缕梵烟。

大雄宝殿端坐如佛,八十米见方的须弥座托起六道轮回的倒影。当正午阳光刺穿八角藻井,七宝琉璃折射出三千世界的斑斓:迦陵频伽衔着檀香盘旋,飞天衣袂搅动经幡的潮声。金身释迦低垂的眉目间,有檐角铜铃将喧嚣筛成细雪,簌簌落满跪拜者霜白的发。

白公塔院正以飞檐丈量流云,汉白玉阶上篆刻着《金刚经》的偈语。八角攒尖顶悬着的铜铎,总在子夜与南洋季风唱和。最妙是正月十七,十万盏酥油灯从观音阁漫向钟鼓楼,星河坠入放生池,锦鲤驮着烛光游成旋转的曼荼罗。待到暮鼓推散斜阳,檐马驮着最后一声蝉鸣隐入碑林,整座禅寺便浮在光阴琥珀里,化作载渡众生的菩提舟。那些被晨钟惊起的宿鸟,总在银杏叶上写下新的《心经》,等风起时,与八百年前的苏子酬唱。

——河南农业大学 石涵钰

接触大国重器感受科技力量

“云端”遇见大国重器

科技力量点燃青春热血

寒假期间,我在网络上“云游”了祖国的大国重器。虽然不能亲临现场,但通过纪录片、新闻报道和科普平台,我仿佛触摸到了这些“国之重器”的脉搏,深刻感受到中国科技的力量与青年的使命。

“天宫”空间站:中国人的星辰大海。中国空间站“天宫”是首个由我国自主建造的常驻太空实验室,实现了航天员长期驻留、太空科学实验等多项突破。它的“T”字构型设计、智能机械臂技术,都彰显着中国航天的顶尖水平。看着航天员在“天宫”中做实验的视频,我的内心无比震撼。曾经只能在科幻片中想象的场景,如今被中国科学家变成了现实。尤其是看到空间站机械臂精准抓取货物的画面,我忍不住感叹:“这就是中国智慧!”

C919大飞机:翱翔蓝天的“中国翅膀”。C919是中国首款按照国际适航标准研制的干线民用飞机,突破了超临界机翼设计、复合材料应用等关键技术,打破了国外对民航客机的长期垄断。当我在新闻中看到C919完成首次商业飞行时,眼眶突然一热。评论区里“此生无悔入华夏”的刷屏,让我深刻体会到“大国重器”背后的民族自豪感。原来,一架飞机的起飞,承载的不仅是乘客,更是一个国家的底气。

“奋斗者”号载人潜水器:向地球最深处进发。“奋斗者”号成功坐底马里亚纳海沟(深度10909米),攻克了深海耐压材料、智能控制系统等“卡脖子”技术,创造了中国载人深潜新纪录。观看“奋斗者”号下潜的纪录片时,深海的幽蓝与潜水器的灯光交织,像极了科幻大片。但我知道,这不是特效,而是中国科研团队用十几年青春换来的真实画面。他们让我明白:所谓“大国重器”,从来不是一蹴而就的,而是无数人默默耕耘的结晶。

我的思考:科技强国,青年何为?通过这次“云端探索”,我深刻认识到:大国重器是科技实力的象征,更是民族精神的凝聚。它们告诉我:创新需要传承:从“两弹一星”到“天宫”“蛟龙”,中国科技是一代代人接力的长跑;青春应当扎根:每一项“卡脖子”技术的突破,背后都是青年科研工作者数年如一日的坚守;未来正在召唤:人工智能、量子计算、新能源……还有更多科技高峰等待我们攀登。愿我们以屏幕前的这次相遇为起点,努力学习专业知识,用青春的热血参与书写中国科技的下一个奇迹。

——河南农业大学 高睿智

河南省高校辅导员朱瑞萍工作室

河南省高校辅导员朱瑞萍工作室于2017年7月正式揭牌成立,2022年10月,工作室被省教育厅遴选为河南省高校辅导员工作室。自成立以来,工作室始终以辅导员素质能力提升为运营特色,明确“打造一支队伍、开设一组窗口、搭建一套平台、孵化一批成果”的“四个一”目标要求,助力辅导员成长发展。

首页

首页