河南这片英雄的土地上,蕴藏着深厚的红色资源。“河南本土红色文化精神”系列思政微课邀请河南高校思政课名师工作室,深入挖掘中原热土里的精神财富,将红色精神融入思政课堂,引导青年学子在追寻身边的红色印记中感悟初心传承、汲取奋斗力量、勇担时代使命。

今天,跟随华北水利水电大学张梅工作室一起走进竹沟革命纪念馆。

“乌云之中见青天,竹沟就是小延安。一声号令震破天,千军万马上前线。”这首歌谣说的便是确山竹沟的光辉历史。确山竹沟革命纪念馆位于河南省驻马店市确山县的竹沟镇,三面环山,一面靠水,风景秀丽,地势险要。它始建于1956年,由周恩来总理亲笔题写馆名,也是我国最早的革命纪念馆之一。

确山竹沟——中原地区的革命摇篮

馆内有革命旧址31处,文物、文献、图片等近千件,是全国重点文物保护单位。1997年5月,被河南省委、省文物局等部门联合命名为河南省爱国主义教育基地。2005年3月被中共中央办公厅、国务院办公厅公布为全国百家“红色旅游”经典景区之一。2017年1月,竹沟革命纪念馆被列入《全国红色旅游经典景区名录》。

在竹沟战斗工作过的十位党和国家领导人

竹沟革命斗争史展览

竹沟革命纪念馆的红色旅游景点主要有:中共中央中原局、中共河南省委、新四军四支队八团队各机关和刘少奇办公室,李先念办公室,彭雪枫办公室等旧址和竹沟军政教导大队、豫鄂边军事会议旧址及竹沟革命史陈列厅等。陈列厅展出了竹沟革命历史展览,共分为六个部分:早期革命活动、开辟豫南桐柏山区根据地、河南省委迁驻竹沟、中原地区抗日战争的战略支撑点、竹沟惨案、夺取抗日战争的胜利。

竹沟历史

1934年10月,由于王明的错误领导,第五次反“围剿”失利,中央主力红军被迫长征。之后,国民党反动派“宁可错杀三千,不能漏掉一个”,使苏区党组织损失90%,白区党组织几乎损失百分之百。然而,鄂豫边区久经考验的共产党员张星江、仝中玉、王国华、周骏鸣等,在与上级党组织失去联系的艰难岁月里,重建、发展党的组织,创建红军游击队,开展艰苦卓绝的游击战争,开辟了以竹沟为中心的豫南桐柏山区根据地,成为南方8省14处游击根据地之一,为策应主力红军长征,在中原地区建立抗日据点奠定了基础。

鄂豫边军事会议旧址

“五四”运动爆发后,反帝反封建的革命思想传播到确山,1926年这里建立了党组织。1927年4月,在周恩来同志的关怀下,杨靖宇、张家铎等领导了震惊中外的确山农民暴动,建立了全国最早的县级革命政权,竹沟党小组负责人李畔林、赵子乐等率领竹沟、石滚河一带3000民众参加了暴动,并建立了竹沟地区第一个党支部,播下了革命的火种。

抗日战争爆发后,国共两党实行第二次合作。1937年11月,新四军成立,之后豫南红军游击队改编为新四军第四支队第八团队。1938年2月,党中央、毛泽东派彭雪枫到竹沟主持全面工作。彭雪枫到竹沟,协助八团队进行了整编。1938年3月,八团队开赴皖东抗日前线。八团东征后,在竹沟设立了留守处。1938年5月底,河南省委由开封迁驻竹沟,竹沟逐渐成为河南抗战的领导中心。

中原抗战摇篮展览

1938年11月,党的六届六中全会决定在竹沟设立以刘少奇为书记的中共中央中原局,并制定了“巩固华北,发展华中”的战略方针,河南、湖北、安徽、江苏四个地区党的工作归中原局所指导。1938年11月23日,刘少奇离开延安,途经西安、渑池、洛阳、南阳、泌阳等地,于1939年1月28日来到了竹沟。他的著作《论共产党员的修养》就是在抵达竹沟后修订完成的。中原局很快打开敌后抗日斗争新局面,竹沟成为我党在中原地区发展的重要阵地和战略支撑点,被人们誉为“小延安”。

中原局办公室旧址

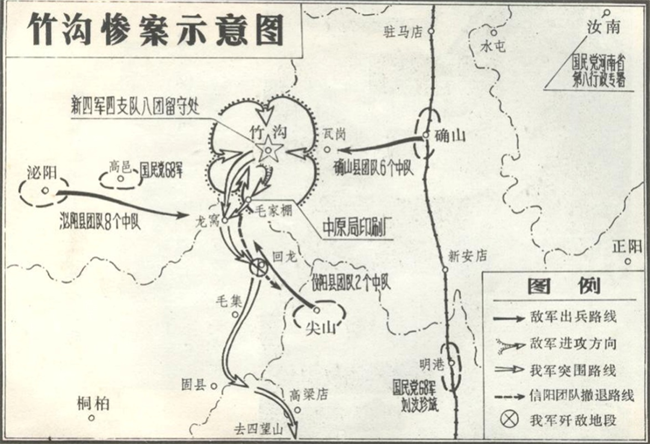

由于竹沟的重大作用,国民党顽固派于1939年11月11日重兵突袭竹沟,制造了震惊中外的“确山惨案”(又叫竹沟惨案)。

竹沟惨案是国民党顽固派在河南发动的最大的一次武装围攻和反共大屠杀。张守四痛恨地说:“这次事变历经两天一夜的防御战,和一天的追击与阻击战。我军指挥员、战斗员以少数部队击败多数敌军的围攻,终于保卫了省委、地委机关安全突围。这是一次胜利的战斗。” 战斗中,留守处参谋穆学礼等20余人英勇牺牲,20余人负伤,医院中的疗养员和中原局印刷厂副科长张潮音等20余人惨遭杀害,后勤机关医务人员、掉队人员30余人被俘虏。竹沟地区许多抗日的进步群众被杀害,上百人被绑架,群众的财产被搜掠,青壮年被逮捕。

惨案后,我党和全国抗日军民以各种形式谴责国民党顽固派的倒行逆施。竹沟地区党和人民继续坚持斗争。1944年7月,新四军五师豫南游击兵团进入河南,迅速打开了汝南、确山、正阳三县的抗战新局面,在竹沟地区孤山冲开辟了根据地,豫南游击兵团改编为河南挺进兵团,并在孤山冲成立了豫鄂皖湘赣第四地委、行署和军分区,为开辟豫中根据地奠定了基础。

竹沟革命纪念碑

1945年1月17日,王震、王首道率领八路军南下支队抵达孤山冲,与河南挺进兵团胜利会师。抗战胜利后,第四地委、行署、军分区和竹沟地区广大人民配合中原军区部队打响了桐柏战役,取得了中原突围的胜利,为全国解放做出了不可磨灭的贡献。

竹沟就是“小延安”

竹沟精神的内涵是:坚定信念、依靠群众、艰苦奋斗、顾全大局。竹沟精神与延安精神、井冈山精神一脉相承,是中国革命精神的组成部分。

坚定信念是竹沟精神的灵魂。竹沟军民具有坚定的共产主义信念。他们在当时环境条件艰苦、革命屡遭挫折和敌人威逼利诱、血腥镇压的情况下,靠着坚定的信念,前仆后继同敌人进行不屈不挠的斗争。如“竹沟惨案”发生后,国民党不但继续破坏竹沟地下党组织,屠杀抗日官兵家属,还在精神上“软化”他们,通过办“反省院”强迫他们“反省”“自新”,接受法西斯奴化教育。但是,疯狂屠杀吓不倒他们、精神侵蚀软化不了他们,他们义无反顾地继续革命,表现了头可断、血可流、革命信念不能丢的精神。

依靠群众是竹沟精神的本质。依靠群众是我党在竹沟的基本工作路线,也是我党和红军游击队在竹沟从无到有、由弱到强、克敌制胜的重要法宝。竹沟曾流传的顺口溜“群众是秧我是瓜,秧肥花开瓜儿结”形象地阐明了竹沟精神的本质特征。竹沟党组织和红军游击队在竹沟之所以能生存壮大,靠的就是坚实的群众基础。他们依靠“妇救会”“商救会”“青救会”和广大群众,筹集粮食、钱物和补充兵员,开展抗日救亡运动,进行剿匪锄奸等。

艰苦奋斗是竹沟精神的精髓。艰苦奋斗作为中华民族的传统美德,在竹沟军民身上表现得尤为突出。没薪饷、粮食不足,他们就自己种粮挖野菜、捡橡子。没服装,就用土布做,用塘泥、柳树皮、槐树花等代替染料染布。没房住,就自己做土坯、割茅草建。缺少医疗器械,就用竹签代替止血钳和镊子。有一首顺口溜是他们艰苦奋斗的生动写照:“吃的是雪花饭(豆腐渣蒸野菜),喝的是碧玉汤(野菜煮的汤),睡的是钢丝床(树枝做的铺板),盖的是金丝被(稻草、麦秸代替被子)。”竹沟军民靠着艰苦奋斗,克服一个个困难、战胜一个个挑战、取得一个个胜利,使我党在竹沟的组织和游击队得到从无到有、从小到大、由弱到强的发展。

顾全大局是竹沟精神的关键。竹沟军民具有较高的政治觉悟和革命自觉,为了民族独立与解放,为了共产主义早日实现,他们自觉做到顾全大局、无私奉献。抗战初期,他们在自身力量不足的情况下,先后派出17批4800多名基干队伍东进南下,开辟了豫皖苏和大别山抗日根据地。他们还节衣缩食,出钱出物,保证了中原局、河南省委和留守处机关的后勤需求。仅1938年就贡献军衣3000多件、军鞋5000多双和大量粮食、盐巴等。竹沟镇张杨氏的独生子正准备结婚,听说部队要开赴前线,她坚决拒办婚事,毅然把儿子送到部队。这种顾全大局的精神为抗日战争和解放战争的胜利提供了保障。

红色基因代代传

习近平总书记指出:“要抓好青少年学习教育,着力讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事,厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感,让红色基因、革命薪火代代传承。”把竹沟精神融入高校思想政治理论课,不仅有利于为党和国家解决培养什么人、用什么培养人、怎样培养人及为谁培养人的问题,亦是传承好、发展好、弘扬好竹沟精神的题中应有之义。讲好竹沟故事,不仅可以丰富思政课的内容,还能不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性。作为高校思政课教师,“大思政课”我们要善用之,要充分发挥“四课联动·四域融合”实践教学品牌效应,把竹沟革命纪念馆红色资源有机融入思政课教学,对学生进行红色精神教育,把竹沟红色基因传承下去,确保红色江山后继有人、代代相传。

伟大事业需要伟大精神,伟大精神激励我们砥砺前行创造伟大梦想。竹沟精神是以刘少奇、李先念、彭雪枫、朱理治、王国华等为代表的中国共产党人自觉地将马克思列宁主义基本原理与本地区的革命实际相结合,在领导本地区人民进行革命斗争的过程中逐渐形成的一种革命精神。竹沟精神就表现为具有坚定的共产主义理想信念、实事求是、依靠群众、艰苦奋斗,是中国共产党精神谱系的重要组成部分,在今天仍然发挥着独特的时代价值和引领作用。因此传承好、发展好、弘扬好竹沟精神,不仅是“不忘初心、牢记使命”的迫切要求,更是实现中华民族伟大复兴中国梦的题中应有之义。

工作室简介:

河南省高校思政课名师工作室——华北水利水电大学张梅工作室,工作室负责人为马克思主义学院院长张梅教授,现有成员11人,其中,教授3人,副教授7人,博士6人。本工作室坚持“以学生为中心”的教学理念,持续深化“四课联动”教学改革,着力构建“四域融合”育人格局,形成了高校思政课“四课联动•四域融合”实践教学新范式,得到时任教育部副部长林蕙青、河南省委常委宣传部部长赵素萍和教育部思想政治工作司副司长张文斌充分肯定,成果被《人民日报》《光明日报》《中国青年报》和全国高校思政工作网等进行专题报道。