河南这片英雄的土地上,蕴藏着深厚的红色资源,“河南本土红色文化精神”系列思政微课,邀请河南高校思政课名师工作室,深入挖掘中原热土里的精神财富,将红色精神融入思政课堂,引导青年学子在追寻身边的红色印记中感悟初心传承、汲取奋斗力量、勇担时代使命。

今天,跟随河南职业技术学院梁杰工作室,一起走进二七纪念塔。

“不到二七塔,就等于没到过郑州”足见二七纪念塔在郑州人心中的地位,而二七区、二七路、二七广场、二七商圈……这一个个名称,似乎都在无声地诉说着这座城市与一段历史割不断的联系。

回忆“二七”历史 感悟百年进程

每当站在二七塔前,眼前飘过的朵朵白云,犹如往日的硝烟在弥漫,塔上整点清脆的钟声,在耳畔响起回荡,仿佛在向人们诉说着。近一个世纪以前工人们的怒吼,就会让人情不自禁地陷入沉思之中,不断地发问自己究竟是一种什么样的精神力量,始终能够让人们荡气回肠的呢。

1923年2月1日,在中国共产党的领导下,京汉铁路总工会成立大会在郑州普乐园举行,总工会决定在2月4日举行全线总罢工。2月4日上午9时,总工会一声令下,郑州分工会工人们齐集机厂煤台,分工会委员长高斌拉响三头汽笛,宣布罢工开始。在3个小时内,从南到北1000多公里的京汉铁路线上,3万工人实现了总同盟大罢工,军阀吴佩孚决定用武力镇压工人。

2月5日晚,郑州全城戒严,罢工负责人高斌和分工会的5位领导人全部被捕,面对敌人的百般折磨,高斌义正言辞怒斥敌人:“没有总工会的命令,任凭掉脑袋,也不能复工。”分工会的5位领导人全部被捕,他们被戴上脚镣手铐,游街示众。二月的郑州滴水成冰,在火车站的广场上,他们被扒掉棉衣,吊绑在电线杆上。

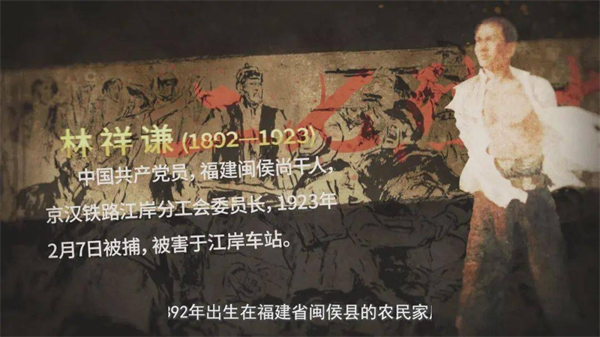

2月6日到7日,京汉铁路沿线的工人运动遭到不同程度的镇压,造成包括林祥谦、施洋在内的52位同志牺牲,300多人受伤,1000多人被开除,整个京汉铁路血泪斑斑,尸骨不准收殓,伤者不许医治,工会遭封闭,领导人被通缉。这就是震惊中外的“二七惨案”。

二七纪念塔是为纪念1923年2月7日京汉铁路工人大罢工而修建的仿古联体双塔建筑,全高63米,共14层,寓意“二七”。现在,二七纪念塔已经成为最年轻的全国重点文物保护单位。

重温“二七精神”致敬英雄先烈

“二七”京汉铁路工人大罢工,是“五四”运动后中国工人阶级正式登上政治舞台的一次伟大斗争,是中国共产党领导的第一次工人运动高潮中的顶点,彰显了中国工人阶级大无畏的革命精神,在中国工人运动史上写下了光辉的一页,形成了“坚定信仰、忠诚为民、敢于斗争、勇于担当、无私奉献”的“二七精神”。

“二七精神”是党的初心和使命的生动诠释,是中国共产党精神谱系的重要组成部分,是英雄先烈用血肉之躯铸就的不朽的精神长城。

革命烈士林祥谦

1922年年底京汉铁路江岸分工会成立,林祥谦被选为委员长。京汉铁路大罢工中,他在同反动军警搏斗中被捕,被绑在站台东侧的一根电线杆上。时值农历腊月廿二晚上,天昏地暗,寒风刺骨。陈桂贞闻讯跌跌撞撞地赶到丈夫面前,声嘶力竭喊道:“祥谦,祥谦!有什么交代?”早已将生死置之度外的林祥谦,听到怀有身孕的妻子的呼唤声,焦急地对她喊道:“你不要管我,赶快回去照顾孩子要紧!”

督军署参谋长张厚生用刀逼迫林祥谦下复工令。面对敌人的威胁和残害,即使双肩被砍了数刀,血流如注,他仍然不肯下令复工,“上工要总工会下命令。我头可断,血可流,工不可复!”昏死又醒过来后,敌人再次恶狠狠地问他:“现在怎么样了?”林祥谦拼尽最后的力气怒斥敌人:“现在还有什么话可说?可怜一个好好的中国,就断送在你们这帮军阀手里了!”最终林祥谦英勇就义,年仅31岁。

革命烈士施洋

湖北武汉洪山腰有一座巨大的烈士塑像。烈士头戴中式小帽,上身中式便衣,双目炯炯有神,气宇轩昂,观之令人肃然起敬,景仰不已。1957年,董必武为烈士题诗:“二七工仇血史留,吴萧遗臭万千秋;律师应仗人间义,身殉名存烈士俦。”这位烈士便是著名的共产党人施洋。

1923年2月4日,京汉铁路工人举行总罢工。施洋是罢工的领导者之一,积极组织武汉工人和学生进行反对军阀吴佩孚的游行示威。2月7日晚,施洋被反动军警逮捕。在敌人的法庭上,施洋怒斥军阀镇压工人运动的滔天罪行,以大无畏的革命气概压倒了敌人。2月15日凌晨,敌人将施洋押赴刑场。面对敌人黑洞洞的枪口,施洋大义凛然地说:“你们杀了一个施洋,还有千百个施洋!”表现了一个共产党员视死如归的精神和对共产主义的坚强信念。敌人恼羞成怒,连呼开枪。施洋高呼:“劳工万岁!”第二枪响时,施洋仍然屹立,再呼“劳工万岁!”中国共产党的优秀党员、劳动者的律师施洋英勇牺牲了,时年34岁。

劳工者律师、工界领袖、中国共产党的优秀党员施洋同志,为工人阶级的解放事业和共产主义事业流尽了最后一滴血。事实证明,施洋以自己的行动谱写出了壮丽的人生,延长了其生命的影响和光华。

弘扬“二七精神”传承红色基因

“二七精神”是中国共产党引领中华民族走向伟大复兴的历史征程中形成的精神谱系的重要组成部分,是党和人民宝贵的精神财富,也是郑州人民精神的象征、力量的象征。“二七精神”是郑州这座城市的灵魂,是这座城市的文化名片,随着时代的发展,“二七精神”不断汇入新的历史内涵,成为一代又一代人的记忆。

深刻领悟“二七精神”的时代价值

“二七精神”历久弥新,随着时代的发展,“二七精神”的内涵不断丰富,社会主义建设时期,“二七精神”表现为克服困难、不怕牺牲的献身精神和全心全意为人民服务的奉献精神,“六大国棉厂”的相继建立开启了郑州激情燃烧的岁月;改革开放时期,“二七精神”表现为以改革、奉献、拼搏、争先的精神,孕育出了敢为人先的“亚细亚精神”,开创了商业零售业领域新服务理念和经营意识;进入新时代,“二七精神”表现为坚定信仰、忠诚为民、敢于斗争、勇于担当、无私奉献的精神,仍然绽放着耀眼的光芒,正是在这一精神的激励下,郑州综合实力实现历史性跨越,经济总量跃上万亿元台阶。我们一定要利用好二七纪念塔这一本土的红色资源,传承红色基因,赓续红色血脉,把这一革命精神传承好、发扬好,用“二七精神”来教育和引导学生,提升思政课育人效果。

将“二七精神”融入思政课教学

2022年8月教育部办公厅、国家文物局办公室联合发文设立全国首批453家“大思政课”实践教学基地名单,郑州二七纪念塔成为中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化专题实践教学基地名单。思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。我们运用好郑州二七纪念塔这一红色资源,将其中蕴涵的“二七精神”融入我们的思政课教学中,将“思政小课堂”与“社会大课堂”紧密结合起来,努力打造有高度、有深度、有温度的思政课堂,努力做好以下工作。

第一是切实加强思政课教师队伍建设。办好思想政治理论课关键在教师,要让有信仰的人讲信仰,思政课教师要深入了解“二七精神”背后的历史,增强认同感、使命感、责任感,潜移默化地感染学生。

第二是要创新教学方法。运用好案例教学,结合本校学生实际情况推动“二七精神”进课堂,用好身边的历史素材,将“二七精神”与学生的理想信念教育相结合。还可以通过“二七大罢工”的情景剧表演、我讲“二七”故事、寻找“二七”老照片等方法提升学生的课堂参与度。

第三是强化现场实践教学,知史明志,讲好中原故事。通过现场教学、寻访家乡的“二七”遗迹等实践形式,深化大学生对二七纪念塔及其所在的地域蕴涵着历久弥新的“二七精神”的理解。

第四是创新性地传承弘扬“二七精神”。积极发挥互联网的传播优势,充分开发新媒体弘扬中国共产党革命精神的传播形式,通过公众号、短视频、微课等形式,运用新媒体不断创新性地传承弘扬“二七精神”向纵深发展。

为了深入贯彻落实习近平总书记关于“大思政课”的重要指示批示精神,充分发挥高校思政课立德树人关键课程作用,我校牢牢把握思政育人规律,不断创新教学模式,充分调动大学生学习思政课的积极性、主动性和创造性,有效提升对思政课的参与度和获得感,把学生喜闻乐见的“剧本杀”搬进思政微课堂,让学生沉浸式体验“二七大罢工”中革命英雄的精神世界,取得了良好的教学效果。

我们的思政课是这样的

是慷慨激昂的演讲

是言辞犀利的辩论

是幽默风趣的教学

是活泼有趣的课堂

剧本杀里的思政课——《风云变色》部分片段

将“二七精神”内化于心、外化于行

青年大学生是民族的希望,是未来社会的主人,传承“二七精神”青年大学生责无旁贷。激发青年大学生积极主动地学习党史,查找相关资料或者实地考察,了解中国共产党领导工人运动的历史,深刻领悟“二七精神”的内涵和在不同时期的具体表现,特别是新时代“二七精神”的新要求;激励青年大学生把“二七精神”落细落小落实,坚定理想信念,敢于与困难斗争,勇于担当使命,不断创新创造,做一个自信有为青年;鼓励青年大学生做“二七精神”的积极传播者,通过微信朋友圈和公众号、微博、短视频等平台宣传“二七精神”及其重要价值,通过到二七纪念塔等纪念场馆或者在纪念活动中做志愿者,向其他人讲述这一段刻骨铭心的历史。

英雄从未走远,英雄在每一个人的心中,革命的精神也从未消失,只待你我去传承。

河南省高校思政课名师工作室——河南职业技术学院梁杰工作室

河南省高校思政课名师工作室——河南职业技术学院梁杰工作室,依托国家“双高计划”和河南省“双高工程”建设单位的河南职业技术学院、郑州铁路职业技术学院、河南经贸职业学院三所高职院校马克思主义学院的优质资源成立,聚拢9名优秀思政课教师组建成核心工作团队,聚焦新时代高职思政课改革创新,课程建设覆盖高职院校四门思政课。大道至简,实干为要。工作室目标锚定“三个一”,即培养一批高职思政课中青年骨干教师(每年不低于10人);孵化一批思政课教学改革成果(省级教改项目、省级优秀课程、省级优秀思政课教师、省级教学技能大赛获奖教师等);举办一系列高水平教学研讨活动(教学示范课、新时代高职院校思政课改革创新论坛等)。