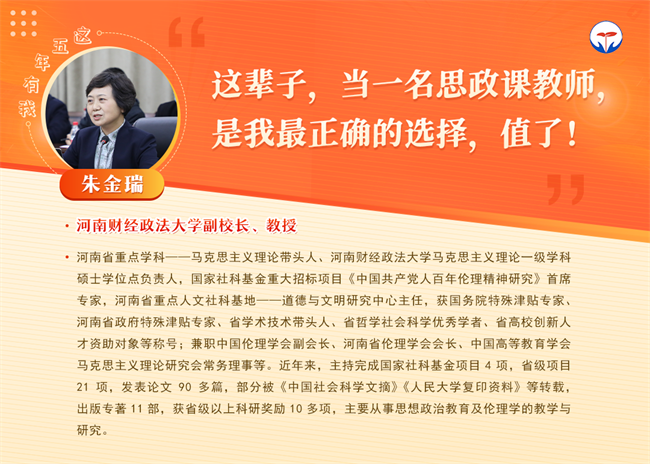

这五年 · 匠心育人 | 朱金瑞:三尺讲台显情怀,桃李芬芳不自言

2024年是习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会五周年。为学习贯彻习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神,宣传近五年来我省深化学校思政课改革创新取得的历史性成就,推介一批可信可敬可靠、乐为敢为有为的优秀思政课教师,引导全省学校思政课教师带头弘扬践行教育家精神,“豫教思语”微信公众号开设“这五年 · 匠心育人”栏目,展示我省优秀思政课教师风采。

今天,一起走进河南财经政法大学副校长朱金瑞的育人故事——

1988年河南大学历史系研究生毕业后,按照父母的愿望,我毫不犹豫地选择了当时的河南财经学院当了一名思政课教师。时光匆匆,转眼间已经过了近36年。当好一名好老师始终是一种追求,学生的成长进步成为一种快乐。

站好三尺讲台,做学生喜爱的思政课老师

成为“大先生”,是我为之奋斗的最快乐最有价值的追求。有幸经历了思政课“85方案”“98方案”“05方案”,无论环境如何变化,行政职务如何调整,我始终与国家思政课重大改革同向同行,始终牢记作为一名思政课教师的职责,无怨无悔站好三尺讲台,用奋斗和汗水挥洒才情、展现价值。

数十年的思政课教书生涯中,我始终遵循思政课教书育人规律、学生成长成才规律和思想政治工作规律;始终坚持以身作则,把教学生做人放在第一位,让学生学会用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点去认识和分析问题;始终坚持主导性和主体性相统一,注重发挥学生主体性作用。2015年以来,繁忙的行政管理工作虽占去了我大量的时间和精力,但“偷时间”“挤时间”已成常态,认真备好每一节课,认真上好每一节课,辅导好每一个学生从不打折扣。

苦心人,天不负。经过多年努力,我的教学效果获得了肯定。不仅入选河南省教学成果一等奖,而且教学效果多次被学生们评为优秀,获河南省“两课”优秀教师等荣誉称号。1998年7月,一次寻常的中国近现代史纲要课,像往常一样,我提前进入教室做课前准备。在检查教室情况时,一张课桌上刻着一句话引入眼帘:“朱金瑞老师,我喜欢您的课。”在那个久远的年代,这样的“桌面表白”,相信是发自学生内心的真挚情感。由此,我更加坚定了一辈子做学生喜欢的老师的决心。

甘做成灰蜡炬,让学生在教育中终身受益

择一事,终一生。不管工作岗位如何调整,都不能改变我对教学的热爱。把职业当作事业,把学术作为志趣,是我的人生信条。

在教育战线倾心耕耘、专注教学,积极推动思想政治理论课教学改革创新,引领一批批学生真学、真懂、真信、真用马克思主义。上世纪九十年代,我就尝试将实践教学引入课堂。多年来,我带领学生到河南博物院、红旗渠、大别山、南水北调中线工程渠首、滑县等地开展实践研修,一些学生也因此选择了自己的研究方向甚至是职业。用“行走的课堂”引导学生用美的眼睛发现美的心灵,是我引以为自豪的一种教学方式。学生从简单的欣赏美食、美景,升华到欣赏劳动之美、奋斗之美,实现了对美的理解的飞跃。“我看家乡新变化”等河南财经政法大学思政课的品牌社会实践项目,和学生同题调研报告《思想政治理论论实践教学探索》公开出版,我不断引领着一届届学子们用脚步紧跟时代的进步,升华爱国情怀。

考试作为教学的一个重要环节,被纳入学生道德教育之中。上下届的同学们会相互取怎么应付考试的经,但得到的结论是:“朱老师的课,永远别想猜着题。”以“给爸爸妈妈写封家书”为题对思想道德与法律基础课进行考核,曾一度成为河南财经政法大学一种特殊的考试方式。许多学生直言这是第一次给父母写信。写信时的真情流露,致使许多学生泪洒考场。这种方式也被兄弟高校直接复制,产生了良好的影响。目前在首都师范大学攻读博士学位的王柳涵把我常提的“学艺先修德,成才先为人”制作成相框摆在书桌上,用以正心明德。在学生或校友座谈会中,我也经常听到一些反馈,我挂在嘴边的“明正道,为正人,行正路”,对他们的工作生活影响很大。每每听到学生说到此,我都感到特别满足。

当一名好老师,必须自己有“一桶水”,才有可能倒出“一碗水”。这是我上高中时,我的老师告诉我的。要讲好高校思政课须有科研成果作为支撑。多年来,我坚持教学和科研的双轮驱动,以教学促科研,以科研促教学。然而,科研并非易事,在从事学术研究之初,我也有过疲惫迷茫的时候。读博期间,恩师王小锡教授的师德和学术志趣,让我不再把学术看成寒窗之苦。如果说教师和学术曾经是我的职业,那现在则是我的事业,职业和事业的区别在于职业是饭碗,而事业是情怀。先后主持完成的4项国家社科基金项目和20多项省级项目给予教学内容以深度和厚度,使思政课讲起来可以纵论中外古今,提高思政课的说服力。特别是2021年,我有幸中标主持国家社科基金重大项目,同时作为首席专家,对中国共产党人百年伦理精神的系列研究成果,使我讲起思政课来更是得心应手。学生们普遍反映,每一次课后都有脑洞大开之感。

世上最幸福的事情,可能就是来自学生们的认可。

心存家国情怀,把社会作为思政课大讲堂

2021年12月10日,在河南大学宣讲党的十九届六中全会精神

2022年12月8日,作为省委宣传部理论宣讲团成员,在平顶山市宣讲党的二十大精神

2023年11月29日,在郑州工商学院宣讲习近平文化思想

“大思政课”,要善用之。多年来,坚持通过电视、广播、网络、讲座等不同载体宣讲马克思主义理论和党的路线方针政策。我多次受邀参加中宣部和中央电视台举办的“社会主义核心价值观百场讲坛”点评活动;在多次做客河南卫视《理论点击》节目中,理论联系实际解读党中央的有关方针政策。在河南省委宣传部“百姓宣讲直通车”和“万所基层党校万场理论宣讲”示范宣讲活动中,我积极探索将理论宣讲与百姓喜闻乐见的形式有效对接,孜孜不倦地在群众性节目中寻找理论结合点,不断在社区、企事业单位、学校等切换的宣讲场景,面对不同的受众对象,让理论走近百姓、走进群众心里,努力使深奥的理论转化为百姓能听懂的语言。作为省委理论宣讲团成员,近年来,我到党政机关、企事业单位等宣讲党的创新理论100多场,被省委宣传部评为“优秀宣讲队员”。几十年来,作为党的创新理论宣讲团中的一员,我一直十分自豪和骄傲。

2023年4月15日,在首届“中国应用伦理与职业道德发展论坛”上,以“文物中的伦理叙事——应用伦理研究应重视的一个问题”为题作主题报告

苏联解体后,世界社会主义运动处于低潮,从事思政课教学和有关马克思主义研究并不是热门学科。有人劝我转行,但信仰信念的力量使我对自己从事的事业坚定不移。有同事以嘲笑地口吻送我绰号“马列主义老太太”。直面各种冷嘲热讽,在各种杂音中,直起腰杆,理直气壮地通过多种形式宣传马克思主义理论,我从未间断。我相信邓小平同志所讲的:“世界上赞成马克思主义的人会多起来的,因马克思主义是科学。”

“文化是一个国家、一个民族的灵魂。”脚踩中原大地,我较早地主张用中国特色社会主义文化来塑造时代新人,并把育人与当地经济社会发展密切联系起来。在接受中央电视台《焦点访谈》(2018)采访时,我倡导“通过‘中原人文精神精品工程’,让中原文脉活起来”。关于学习贯彻习近平文化思想、传播中华传统美德等有关对策性研究成果也被上级领导批示或者有关部门采用。

近日,《我要当老师》首映式在中国人民大学等举行后,有学生给我发来信息说:“朱老师,我在影片的结尾看到您,很激动。”殊不知的是,我听到这个信息更激动。此时此刻,心中回响:“这辈子,当一名思政课教师,是我最正确的选择,值了!”