李希贵:推进高中多样化,三个因子决定学校的新样态……

为总结和展示我省自实施普通高中育人方式改革“1256工程”、多样化特色化发展行动计划以来的成果,统筹推进普通高中新课程改革、高考综合改革和育人方式改革,全面提升普通高中办学品质和育人水平,推动我省普通高中教育事业实现新跨越、取得新成就。

12月28日,首届河南省普通高中多样化发展成果展示会在郑州召开。

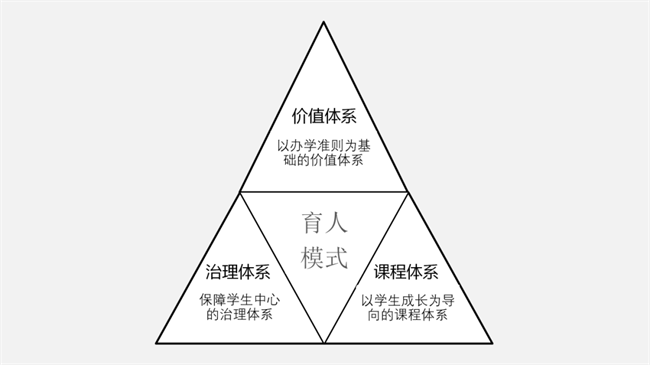

会议特别邀请北京第一实验学校校长李希贵,以《三个体系与高中多样化发展》为题,围绕课程体系、治理体系、价值体系三个方面做专题报告,探讨高中多样化发展中所要面对的问题、所需做出的改变。

今天,让我们跟随李希贵校长一起探讨高中多样化发展的路径。

三个体系与高中多样化发展

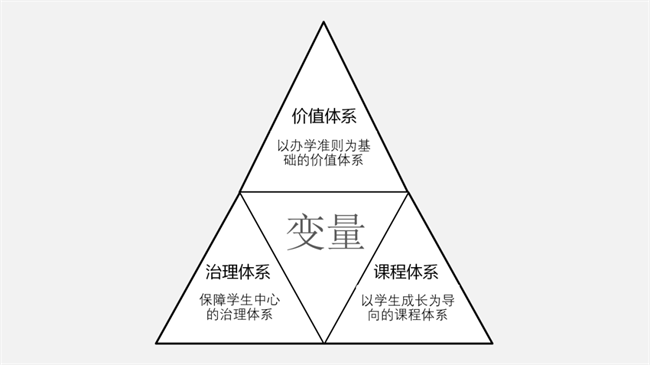

当下,越来越多的普通高中着力推进组织变革,到底哪些因子会决定学校的转型呢?经过大量实践,我们感觉到有三个要素:以学生成长为导向的课程体系、保障学生中心的治理体系、以办学准则为基础的价值体系。这三个因子的变化往往会形成一个学校样态的新函数。

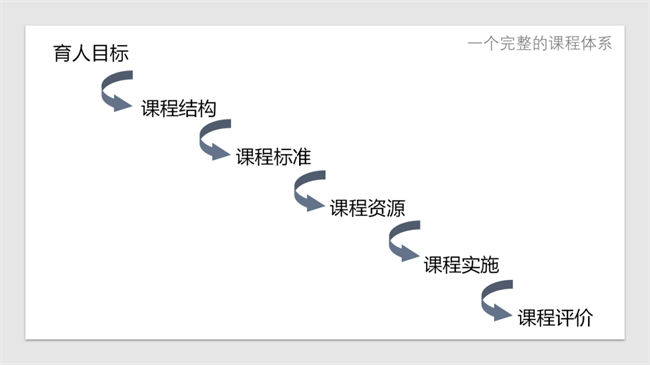

课程体系决定学校样态

课程体系是给学校带来最快、最明显变化的一个因子。一个完整的课程体系包括育人目标、课程结构、课程标准、课程资源、课程实施和课程评价。今天我重点从育人目标、课程结构、评价方式三个要素和大家分享。

在育人目标方面,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出,“要创造条件开设丰富多彩的选修课,为学生提供更多选择,促进学生全面而有个性地发展。”我们不能再培养一样的孩子,在“五育”并举的前提下,学校要根据自身的资源状况、文化传统来思考课程设置。比如,清华大学就提出了无体育不清华。学校育人目标要人人需要、人人可及,才能走上多样化发展的道路。育人目标要防止与不同个性的冲撞。学校一定要在人的天性得到尊重的情况下,才去彰显自己的多样化,每一个学生的个性都要得到保护。

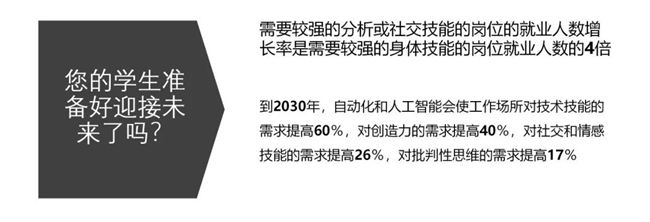

学校多样化发展的方向应该具有未来性,用资源、目标和教学方式培养出的学生,应该是有能力应对未来的。ChatGPT问世后,一年时间已经到了5.0版本。实验证明,再优秀的学生也打不过ChatGPT,未来世界你不学物理学、商学、经济学、会计学,仍然可以用物理学、商学、经济学、会计学来工作,因为 ChatGPT会帮助你。所以,面对快速发展的世界,多样化发展的学校在人才培养中更要朝着未来的方向。

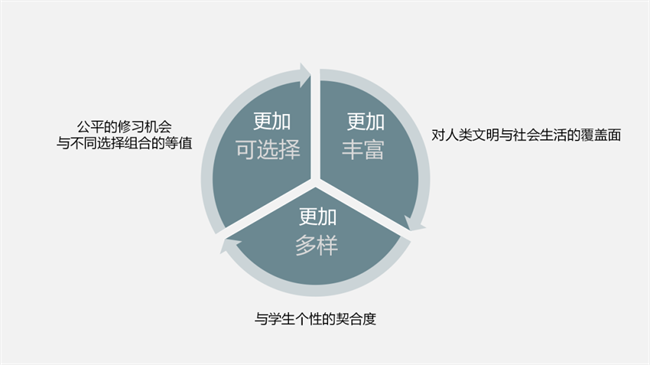

课程结构最容易影响学校样态,所以学校课程要更加丰富,应是对人类文明和社会生活的覆盖,让孩子在学校里认识世界,进而改造世界,注重对学生问题解决、工程思维和创业能力的培养;学校课程要更加多样,与学生的个性相契合,考虑到不同孩子的个性,让每个孩子都能找到发挥自身优势的课程;学校课程要更加可选择,需是公平的修习机会与不同选择组合的等值,考虑缩短课程链,且课程模块间能衔接,对课程开设的时间应有限制,最好不超过一年,一个学期是最合适的。学生结束一个课程模块后可以再自由选择其他没上过的、但相互衔接的课程。

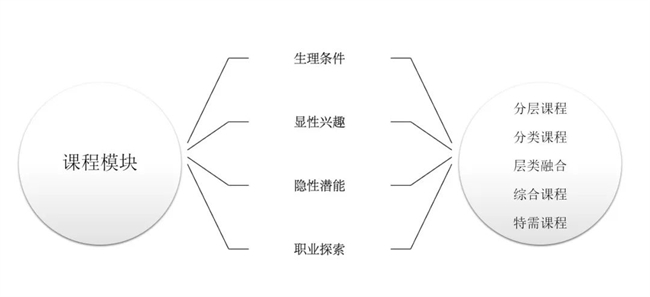

我们开发什么样的适合不同孩子的课程模块,要从学生的生理条件、显性兴趣、隐性潜能、职业探索思考,如此就形成了分层课程、分类课程、层类融合课程、综合课程、特需课程,基本满足不同学生的个性化需求。

课程评价则可以靠学分来约束,像田径课必修、戏剧课必修、专项卓越学生评选、社团学分汇总等,都可以作为评价的一个指标,给予学校多样化发展导向。

构建与育人目标相适应的治理体系

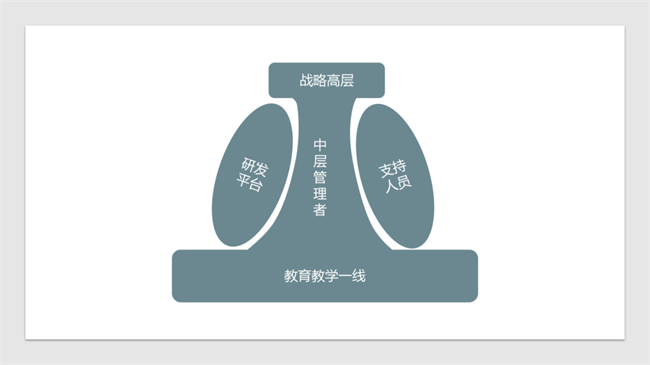

治理体系包括战略高层、中层管理者、教育教学一线、研发平台和支持人员5个部分。这5个部分之间的关系决定着学校的样态,我们怎样把权力、精力、资源、时间流向教育教学一线,优享教育教学一线的哪个区域、哪个环节,这里有若干个细节可以探讨。

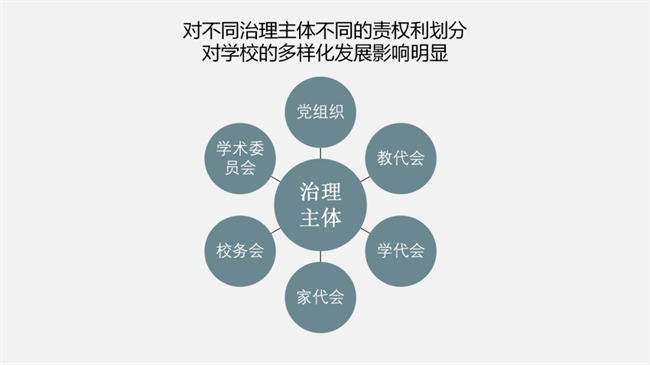

不同治理主体不同的责任和权力划分,对学校的多样化发展影响明显。如党组织、教代会、学代会、家代会、校务会、学术委员会六大治理主体的责任、权力、利益划分,会决定学校的样态。

如何调配年级教育教学一线的结构?在北京十一学校,所有小学都是全科教师,两位老师负责所有的学科教学,以学习任务来承载各个学科的能力培养。全科教师出现后就没有班主任了,教师的生态完全不一样,老师和学生通过规则来形成教学秩序,而不是纪律。

相较于英国的高中教育学院制、美国的高中教育学科制,中国作为教育规模比较大的国家,相对较多的还是年级制,一个年级相当于一个小学校。现在我国很多新建学校是年级和学科混合制,各自发挥各自的优势。

入学政策对学校的多样化发展同样影响很大,与精英教育的筛选不同,我们是全纳教育,老师的挑战就在于面对各种不同的孩子怎样去教育。校长要思考,所有的学生都上你的高中,你要把高中办成什么样子。

通过价值体系让学校持续葆有个性

课程体系最容易带来学校的快速变化,但是想让这种生态保持下去,形成文化,必须靠学校的价值体系。

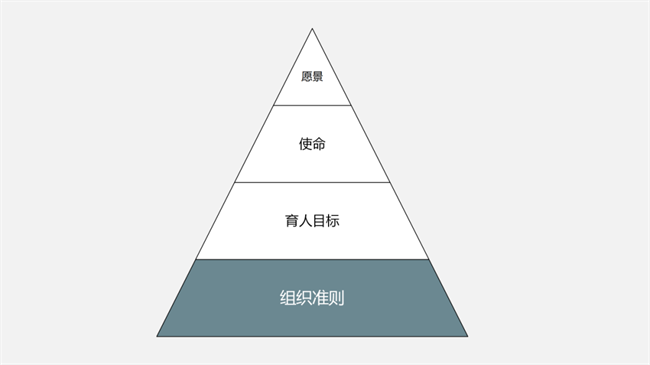

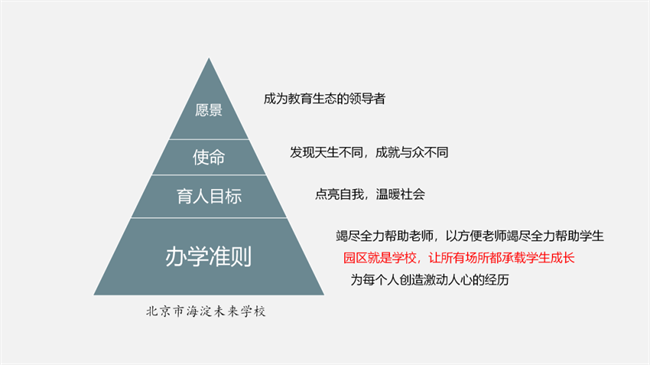

学校价值体系应包括愿景、使命、育人目标和组织准则,如果把它看作一个金字塔,处在最上端的是愿景。一所学校不可以没有愿景,愿景我们够不着,但我们天天在追求,这是我们远方的理想,却又比理想更具象。愿景不是为了实现的,愿景是为了让我们今天做的事情有意义、有价值。

在育人目标与办学目标之间亮明态度。有些学校在育人目标和办学目标的较量中,总是育人目标败下阵来,因为办学目标总是在当下起作用,而育人目标总是在未来才起作用。但是我们千万不要让办学目标打败育人目标,在为了学校和为了学生这把尺子面前,一定要首先为了学生。比如说不追求100%的升学率、不追求满分卷、不刻意培养状元等。

锁定课程观,打造课程承载力。课程是经典的社会生活的浓缩。我们有一所分校叫北京市海淀未来学校,建在中关村科技园区,园区里有几百家创业公司,还有咖啡厅、饭店、书店等,所以学校的办学准则有1条是“园区就是学校,让所有场所都承载学生成长”,整个学校校门始终敞开,向园区开放,让园区的每一个地方都成为学校的课程,助力学生成长。

约束自我而非限制别人。价值体系处在底层的办学准则不是约束老师和学生的,而是约束校长和学校管理者的。作家克里斯·埃德蒙兹曾说:“决策者总是希望制定能够让下属遵循的组织准则,其实,恰恰相反,他们只需要制定他们自己必须做到的原则。”

我们把组织准则称为领导力影子,职位越高,投射的影子就越长,领导必须率先去履行办学准则。在北京十一学校价值体系中,位于底层的办学准则有4条——认可稳定的教学质量,以追求学生长远利益;竭尽全力帮助老师,以方便老师竭尽全力帮助学生;把钱花在离学生最近的地方;教育学首先是关系学,润滑关系以奠定教育的基础。可以看出,这些办学准则都是约束校长和管理者的,约束了校长和管理者后,下面的人就不用再担心,他们会上行下效。

把学校带到哪个地方,成为什么样子,最容易撬动的变量就是课程体系、治理体系和价值体系,我们要思考,根据学校文化、学校实际、学校不同的发展阶段,到底拨动哪一个变量,才能成为一个不一样的函数。

(根据录音整理,有删减,未经本人审核)